內鏡自20世紀中期推廣應用,現已成為臨床應用最頻繁的檢查和治療方式之一,因屬侵入性器械,所以其消毒效果影響著患者感染率。由于該儀器材料特殊、結構復雜、構造獨特,加之部分材質對溫度敏感,易被腐蝕,導致清洗消毒難度高。

消毒供應中心是處理內鏡的主要部門,并在一系列相應規章制度下對內鏡處理有了規范的操作流程及要求,明確影響因素并提供有效的改進和處理對策尤為重要。

本研究由山東大學齊魯醫院袁媛等3人以消毒供應中心2021年1~12月處理的內鏡400件為基礎,調查分析消毒供應中心內鏡清洗消毒質量及影響因素,現分享給知庫讀者。

分析對象

內鏡科室來源:普通外科76件、神經外科62件、心血管外科58件、骨科65件、婦產科73件、耳鼻喉科34件、眼科20件、其他13件;內鏡種類包括胃鏡、腸鏡、腹腔鏡、氣管纖支鏡、喉鏡、陰道鏡。

質量評估方法

參照《醫院消毒供應中心清洗消毒及滅菌效果監測標準》檢查評估內鏡清洗消毒質量,采用目測法與帶光源放大鏡檢測和蛋白測試法檢測。其中蛋白測試法用清洗效果監測試紙對需要包裝前的精密管腔類器械進行檢測,觀察試紙變色情況,判定器械清洗是否合格。每個月隨機抽查2次,并做好記錄。

數據分析結果

本次共采樣清洗消毒后的內鏡400鏡次,合格390鏡次(97.50%),不合格10鏡次(2.50%),不合格鏡次包括胃鏡3鏡次、腸鏡2鏡次、腹腔鏡2鏡次、氣管纖支鏡1鏡次、喉鏡1鏡次、陰道鏡1鏡次。

1、單因素分析結果顯示:包括清洗方法、器械結構、清洗消毒時間、預處理是否徹底、采樣后送檢及時、采樣過程污染、終洗用水質量、消毒人員防護情況等(P<0.01),見表1。

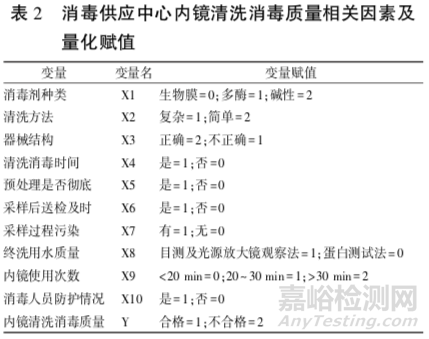

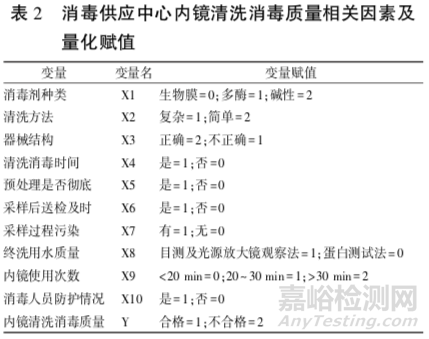

2、多因素分析發現:手工清洗、器械結構復雜、清洗消毒時間≤30min、預處理不徹底、采樣后送檢不及時、采樣過程污染、終洗用水質量不合格、消毒人員防護不達標是影響消毒供應中心內鏡清洗消毒質量的主要因素(P<0.05),見表2、3。

影響原因分析

1、器械結構

對于結構復雜的內鏡,因內鏡精密細小、咬合面及關節部精度高,極易受損,中間環節增加,若其中一項環節出現疏忽,均會增加內鏡損耗,并且手工難以直接清洗管腔內部,影響清洗質量。

2、清洗方法

臨床常用的清洗方法分為手工和機械兩種,實際工作中通常將二者聯合使用,但可能存在為節省時間或其他因素選擇手工清洗的情況,導致清洗不合格。

3、預處理不徹底

內鏡進入正式清洗之前往往需要經過保濕預處理,初步清洗表面的血漬和污漬,若該環節落實不到位,內鏡表面或卡槽部分會殘留污漬,形成生物膜,影響后續清洗質量。

4、清洗消毒時間≤30min

內鏡的清洗消毒時間應控制在30min以上,若時間不達標表示清洗消毒時間被壓縮,會影響清洗效果。

5、采樣后送檢不及時、采樣過程污染

采樣過程中未能按規定方法進行采樣,導致表面被污染,極大影響后續檢測流程,導致清洗消毒質量不合格。

6、終洗用水質量不合格

內鏡沖洗用水與普通治療用水不同,雖不與人體直接接觸,且目前臨床尚無相關衛生要求,但若最終環節的用水質量不合格,可能導致消毒后的內鏡重新被污染。

7、消毒人員防護不達標

工作人員對自身工作認識不足,缺乏責任心和相關知識,院內感染防控意識薄弱,會影響清洗消毒質量。

本學習內容引自袁媛,梁靜,王欣.消毒供應中心內鏡清洗消毒質量現狀調查及影響因素分析[J].齊魯護理雜志2023年2月第29卷第4期