您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2024-09-06 08:19

導 語

近日,浙江工業大學設計研究院的研究團隊在《IEEE JOURNAL OF TRANSLATIONAL ENGINEERING IN HEALTH AND MEDICINE》上發表了基于混合腦電控制的4自由度外骨骼的新研究。它采用Bowden線驅動,結合基于穩態視覺誘發電位(SSVEP)和運動想象(MI)的混合腦電控制方法,以促進主動康復和提供更多控制命令,為上肢康復注入了新的活力。

1、研究背景

隨著人口老齡化的趨勢日益明顯,中風已成為導致殘疾的主要原因之一。盡管中風死亡率有所下降,但中風幸存者所面臨的康復挑戰卻日益嚴峻。傳統的康復方法,如人工治療或治療師輔助的練習,在應對不斷增長的康復需求時顯得力不從心。相比之下,康復外骨骼憑借其高精度傳感器和生物醫學信號的應用,如慣性測量單元、肌電圖信號和腦電圖信號等,能夠提供更穩定、連續的康復支持,從而實現良好的控制性能和康復效果的跟蹤與評估。

然而,傳統的剛性外骨骼存在重量大、結構尺寸大等問題,而軟體外骨骼則在便攜性、安全性和重量方面表現出優勢。在與外骨骼相關的研究中,驅動方式的選擇至關重要,它決定了外骨骼的硬件特征、重量和便攜性。雖然目前的外骨骼在某些方面取得了進展,但在硬件結構尺寸、驅動模塊布局、自由度數量和重量等方面仍有改進的空間。

此外,一些康復外骨骼讓患者處于被動角色,進行預設的重復運動,這可能限制康復效果。為了克服這一問題,研究人員致力于開發能促進用戶積極參與的外骨骼,以提高康復效果。神經可塑性在神經損傷后的恢復中起著關鍵作用,積極參與康復的患者更能促進神經可塑性。因此,將神經可塑性原則融入康復外骨骼的設計中,是一種積極有益的探索。

2、研究概述

基于功能化導電聚合物的設計,研究團隊設計了功能化聚苯胺基時序黏附水凝膠貼片。它可以實現心臟的同步機械生理監測和電耦合治療,并牢固附著在心臟表面監測心臟的機械運動和電活動。

研發的外骨骼旨在實現上肢四個關節(非拇指手指、手腕、肘部和肩部)的康復,同時確保驅動效果。具體目標包括實現主動控制、具備多個自由度、舒適便攜且成本低廉。

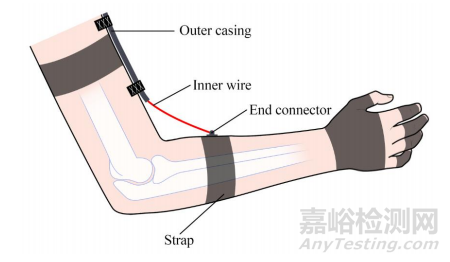

外骨骼以尼龍襯衫面料為基礎載體,由帶子模塊、Bowden線驅動模塊和電子模塊三部分組成。帶子模塊使外骨骼緊密貼合用戶,提供尺寸調整空間,同時固定其他結構。Bowden線驅動模塊通過參考肌肉位置和方向確定驅動位置和角度,實現四個關節的驅動。電子模塊集成了多種硬件,設置在3D打印的盒子中。

圖1:用于驅動肘關節的Bowden電纜結構(圖片來自原文)

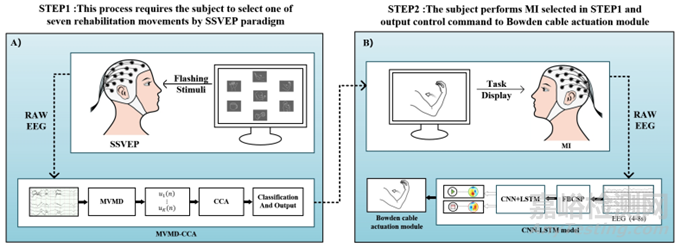

采用混合腦電控制方法,結合SSVEP和MI范式。SSVEP范式用于選擇康復運動,MI范式用于識別運動意圖。具體來說,在選擇步驟中,通過在電腦屏幕上呈現閃爍刺激程序,讓受試者注視代表不同康復運動的圖像,從而選擇運動,SSVEP信號通過MVMD和CCA進行識別。在識別步驟中,受試者根據選擇進行MI,CNN - LSTM模型對MI EEG信號進行分類,若判斷為右手MI,則將控制命令發送到Bowden線驅動模塊執行運動。

圖2:基于腦電圖的混合控制方法(圖片來自原文)

圖3:CNN-LSTM模型的具體結構(圖片來自原文)

9名健康研究生和3名中度中風幸存者參與實驗。受試者佩戴連接到Biosemi采集設備的EEG帽,收集28通道數據。實驗要求受試者完成240次試驗,包括120次左手MI和120次右手MI。每次試驗持續8秒,4秒的MI EEG信號作為輸入樣本。通過訓練CNN - LSTM模型,并與其他方法(CNN、LSTM、CSP + SVM)進行比較,結果表明CNN - LSTM模型在MI分類準確率上具有優勢。

受試者佩戴EEG帽和外骨骼,根據閃爍刺激程序的提示完成康復訓練任務。每個運動隨機出現9次,共完成63個運動,每三個運動后有10秒休息間隔。實驗結果顯示,平均任務成功率為85.26%±1.95%。

圖4:在線控制實驗場景(圖片來自原文)

12名參與者(9名健康研究生和3名中度中風幸存者)進行可用性評估,使用SUS問卷評估外骨骼的易用性和用戶體驗,平均SUS評分為81.25±5.82,表明外骨骼具有良好的可用性。4名中風幸存者進行康復評估,在35天的康復訓練中,記錄肌肉電信號(EMG)和關節活動度(ROM)。結果顯示,四個關節的平均ROM增加了10.33%,涉及運動的四個主要肌肉的平均EMG振幅增加了11.35%。

圖5:35天康復訓練中所有受試者的關節活動度和平均EMG振幅的記錄(圖片來自原文)

3、研究意義

該外骨骼的4個自由度設計能夠讓用戶更多地參與到康復過程中,模擬人體肌肉骨骼系統的運動,提供更自然、流暢的康復任務,有助于改善康復效果。混合腦電控制方法的應用為康復訓練提供了更多的控制命令,促進了用戶的主動參與,能夠更好地激發患者的積極性,提高康復效果。這項研究充分考慮了神經可塑性原則,將康復理論與康復設備相結合,為基于腦機接口的康復策略和硬件開發提供了新的思路和方法,有望推動康復領域的進一步發展。外骨骼在可用性和康復效果方面的表現,為中風患者的康復帶來了新的希望,有助于提高他們的生活質量,減輕家庭和社會的負擔。

參考文獻:Zhichuan Tang, Zhixuan Cui, Hang Wang, Pengcheng Liu, Member, IEEE, Xuan Xu, Keshuai Yang, “A 4-DOF Exosuit Using a Hybrid EEG-Based Control Approach for Upper-Limb Rehabilitation”, in IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine, (3 September 2024), DOI 10.1109/JTEHM.2024.3454077

來源:Internet