我相信大多數食品企業在供應商管理中,很少考慮如何制訂供應商審核計劃,因為許多企業將供應商審核日程表與審核計劃混為一談。在審核日程表談的是誰(Who),在什么時候(When),去哪家供應商(Whom)做審核。

而我所說的審核計劃主要談的是為什么要審核這些供應商(Why),審核的頻率是什么(How Mach),審核的方式是什么(How)。

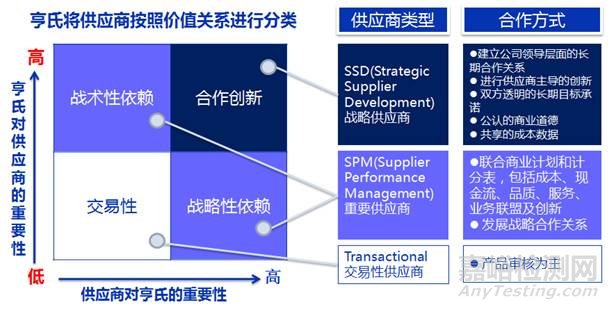

上一篇文章中談到了“采購策略中的供應商關系管理”,它在供應商管理中屬于戰略管理,也是推動與供應商如何成為利益共同體,而提高質量管理效率和降低食品安全風險。

如果將供應商關系分為;戰略、重要和交易等三類關系。那為什么要審核這家供應商,則與關系類別非常重要。

由于是以價格為主要選擇因素,因此這類供應商不屬于審核重點。

有些供應商可以用paper audit(文件審核)的方式進行,主要看合規性。

交易型供應商的審核往往會更集中在商務部分,而非質量和食品安全。這類供應商對采購方產品質量和食品安全影響較大,但他們的管理體系與采購方的要求仍然有較大差距。

因此在規范審核計劃時,需要根據供應商提供物料的類別和以往績效表現,作為確定審核頻率和審核方式的因素(item)之一。 審核不是重點,進行無縫的信息溝通則是供需雙方共同提高或面對危機重要途徑。

戰略供應商管理,往往可以通過某一個雙方都頭疼的問題(根據過去一年的績效),建立同一項目小組投入資源進行消除。下面的圖就是亨氏對供應商關系管理的原則。

審核計劃中的另一個因素(item)是物料的食品安全風險等級比如食品類物料的食品安全風險等級就要比包裝材料要高,而保質期短的原料食品安全風險等級比保質期長的要高,水分含量多的物料食品安全風險要比含水少的物料高。

分析物料食品安全風險并確定等級,需要有相關的專業知識和常識,在風險等級歸類時,也可以分出“高、中、低”三個等級。

物料的食品安全風險等級決定了審核計劃中的頻率與審核方式比如一家提供紙箱襯板的供應商,根本就不需要到現場審核,只是每年看一看它的商業信用即可。

對于提供添加劑的供應商,如香精、色素等,由于這類物料在終產品中比例很小,這類產品大多都是化學品,生物性危害很小。因此這類供應商只需要提供每年的自檢報告和官方檢測報告即可。

如果你的產品是冰淇淋,肯定會有提供乳制品的供應商,比如,奶粉、鮮奶、無水黃油等。由于乳制品屬于食品安全高風險物料,這樣的供應商就必須要到現場審核。但審核的頻率,則需參照以往這家供應商的績效。

在制訂供應商審核計劃時,還要考慮另外一個非常重要的因素(item)就是供應商績效。

在質量、食品安全方面的績效,主要依據是上一次的審核結果。一般《供應商審核報告》中會以定量即分數,或定性如等級進行分類。

中國的食品安全問題中有許多是故意行為,在前面的文章《“食品丑聞”與“食品安全”》一文中,提到了兩者的區別。

中國的許多食品安全問題其實是食品丑聞,是因為不恪守商業誠信的準則而導致的。

因此,在供應商管理中,老馬創造性地提出了關于“信用度”這個概念,并在以往的審核過程中進行應用,在推動供應商改進方面,效果非常好。

在面臨數量龐大、種類各異、關系復雜的供應商,而審核又不能一個人完成時,必須依靠《供應商檢查表》。

用檢查表審核就會出現應試教育的副作用,即供應商知道你要查什么,他們會守株待兔,為你準備好你要的“記錄”。

如果按照檢查表執行,由于是照方抓藥,記錄與檢查表的符合度會很不錯,但其中有許多是虛假信息。

這可能是許多企業、許多認證機構在審核過程中都遇到過的問題。

質量管理尤其是食品安全管理最忌諱的就是造假,不要小看一個記錄表上的造假行為,它往往反映了這個企業的文化。

撒謊的人,是在撒謊中得到了利益,而最終形成了習慣。那么信用度管理就是對造假的管理,也可以通過分類進行,如“好、中、差”,無造假行為為“好”,局部造假為“中”,而系統造假為“差”。

信用度是與績效結果的系數,如“好”= 100%,“中”= 80%,而“差”= 60%。

我就用這種方法在一家大型企業的績效評估中,給出了29分的評價結果。

在審核計劃中還有一個因素(item)就是頻率,如;1次/2年、1次/1年、1次/半年等。

它是由“供應商關系”、“物料風險指數”和“績效等級”來確定的。

如你共有200家供應商,其中戰略供應商為20家,重要供應商為80家,交易供應商為100家。

那么根據供應商關系,你可以確定戰略供應商審核比例為15%,3家;

因此在200家供應商中,你通過對47家供應商的審核,即可評估出你整個供應商管理水平和食品安全風險水平。

記住由于績效水平是動態的,因此供應商審核計劃也是動態的,需要每年拿出來進行再評估,這才是供應商績效管理的核心。