塑料工業從上世紀50年代開始發展,至2020年微塑料年產量已經翻了180多倍�,達到了3.67億噸���,毫不夸張地說��,我們生活在塑料時代。食品包裝���、日用品、塑料制品已經占據了我們的日常生活���,帶給我們便利的同時也產生了大量的塑料垃圾。在疫情流行的當下��,外賣和口罩等防疫物資的大量消耗更是不可避免地導致塑料垃圾的增加。2021年聯合國環境規劃署發布的《從污染到解決方案:海洋垃圾和塑料污染全球評估》報告表明���,塑料垃圾占據海洋垃圾的85%,而且塑料垃圾量到2040年還將增加近兩倍��。這些塑料在環境中很難自然降解(其降解時間高達20-500年)��,從而成為環境中持久性污染物��。同時,累積的塑料垃圾隨著時間的推移�,在風化���、水力剪切以及生物體干擾下就會形成無數的微塑料顆粒���,造成生態環境風險進一步加劇�。

圖1 塑料制品降解時間示意圖(圖片來自網絡)

“微塑料”的概念自2004年首次提出后已經逐漸成為環境領域內關注的熱點�����,調查水體中塑料污染現狀,遏制塑料污染���,評估其對生態環境的影響,都是我們亟待解決的環境問題����。

2015年����,加拿大政府建議將微塑料的大小定義在0.01μm-5mm之間��,但在如此大的粒徑范圍內����,微塑料產生的影響可能由于大小差異產生完全不同的結果��。微塑料粒徑的大小將直接影響它們在水環境中的遷移����,以及是否會被生物體攝食��、在生物體內的存留時間����、在不同器官中的轉移甚至是食物鏈之間的傳遞����,與生物安全和人類健康都密切相關。

圖2 微塑料影響示意圖(圖片來自網絡)

微塑料有大有小�,毒性如何變化�?

大小各異的微塑料��,其毒性是否會產生粒徑效應?針對這一科學問題,中國科學院城市環境研究所顏昌宙研究組的研究人員開展了深入研究,他們分別在Science of the Total Environment 和 Environmental Pollution上發表了論文,探索微塑料的粒徑依賴效應。選取不同粒徑的聚苯乙烯微塑料作為研究對象,將其暴露于斑馬魚水體中30天����,檢測了斑馬魚肝臟和腸道的組織病變����、肝臟生物標記物響應���、腸道微生物群落和抗生素抗性基因(ARGs)的變化�����。

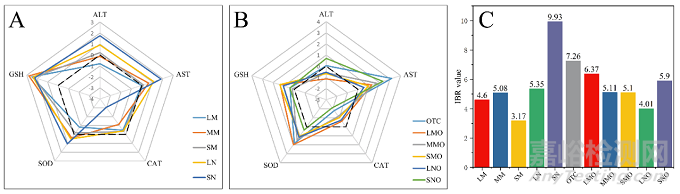

結果發現�����,微塑料對斑馬魚腸道和肝臟分別造成了不同程度的損傷,而且不同粒徑的微塑料的毒性效應呈現出粒徑依賴性:微塑料粒徑越小,對斑馬魚內臟組織的損傷程度就越重��。在后續的生物標記物響應上�,研究團隊也發現了相同的變化規律,微塑料粒徑越小��,斑馬魚肝臟中的各種抗氧化酶和轉氨酶的響應就越劇烈。

圖3 微塑料與抗生素暴露下,斑馬魚肝臟生物標記物響應

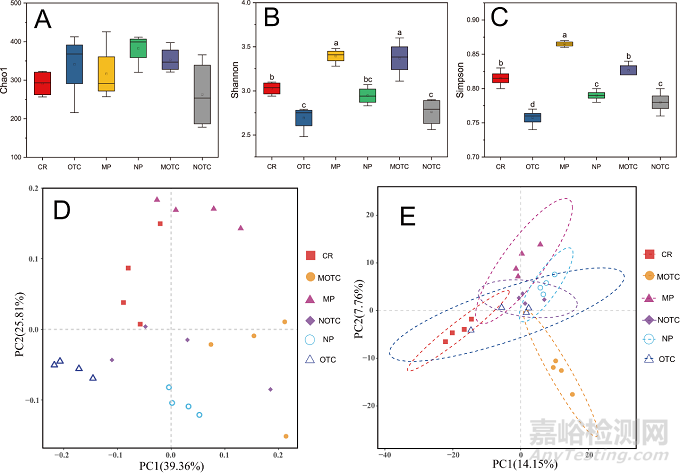

斑馬魚腸道微生物群落同樣在微塑料的暴露下產生了結構和功能的變化,大粒徑的微塑料增加了腸道微生物的多樣性����,而粒徑降到納米級的微塑料則降低了微生物的多樣性���。ARGs的變化則進一步表明���,納米粒徑微塑料暴露后斑馬魚腸道微生物的ARGs的豐度最高��,表明其微生物風險最高�。上述結果都在向我們強調納米級微塑料的威力:微生物多樣性的降低意味著腸道菌群更脆弱,ARGs的高豐度則表明更多致病菌的富集。

圖4 微塑料與抗生素暴露下,斑馬魚腸道微生物群落多樣性變化

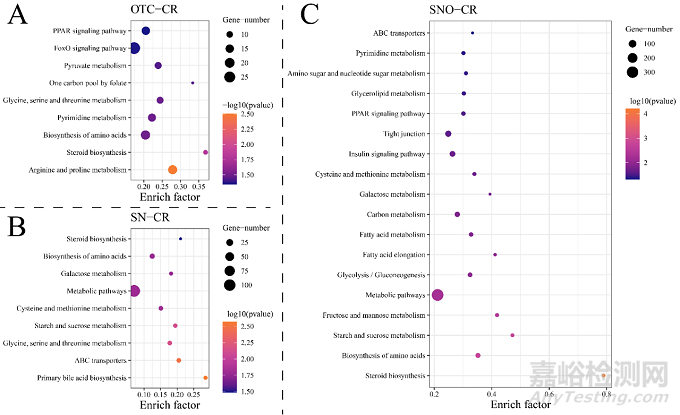

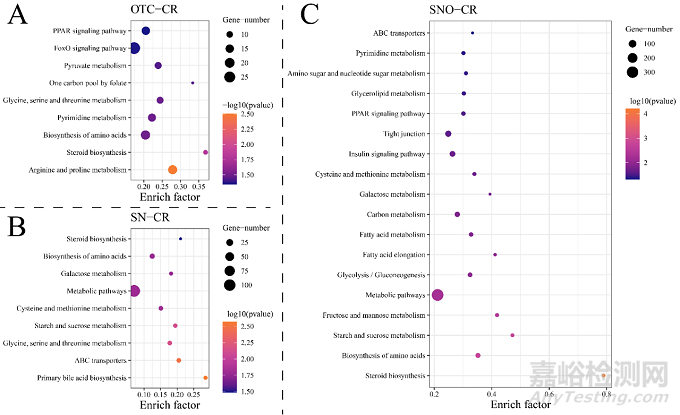

微塑料還是它們的交通工具

除本身的直接作用外,微塑料亦可作為有機污染物��、重金屬和微生物的載體��,在環境中以及食物鏈之間進行傳遞��。通過和抗生素的聯合暴露,團隊發現小粒徑的微塑料增加了抗生素在斑馬魚肝臟中的累積。研究還表明����,和大粒徑的微塑料聯合時�����,抗生素對斑馬魚的腸道損傷會降低,這可能和微塑料的載體作用有關���,較大粒徑的微塑料在斑馬魚體內的存留時間較短,吸附在其上的抗生素隨著微塑料被排出體外��。此外����,微塑料與抗生素的聯合暴露還改變了單獨暴露于微塑料時,斑馬魚肝臟的生物標志物響應模式���,響應敏感指標產生了變化。而斑馬魚肝臟轉錄組分析結果表明,納米塑料與抗生素的聯合暴露增加了多種生物合成、代謝和信號轉導通路的顯著富集。

圖5 納米塑料與抗生素暴露對斑馬魚肝臟功能響應的影響

上述結果對于深入理解和評估不同粒徑的微塑料和抗生素單一和聯合暴露產生的生態作用和環境效應具有重要意義����。同時這也提示我們為保護生態環境健康���,在生產實踐和生活中必須踐行環保理念��,減少一次性塑料制品的使用!