您當前的位置:檢測資訊 > 行業研究

嘉峪檢測網 2025-03-19 18:42

骨修復材料主要指用于直接支持、增強或替代受損骨骼的材料。這類材料的設計和應用專注于骨骼的治療和恢復,如骨折愈合、骨缺損填充和骨質增強等,包括自然來源的骨移植材料(如自體骨和同種異體骨)、合成陶瓷(如羥基磷灰石和三鈣磷酸鹽)、金屬(如鈦和其合金)、及生物可降解材料(如聚乳酸和聚甘酸)等。

而骨科生物醫用材料是一個更廣泛的術語,涵蓋了所有在骨科手術和治療中使用的生物兼容材料。除了包括骨修復材料的功能外,這類材料也可能用于支持、替代或修復肌腱、軟骨、肌肉等其他組織。從骨折修復到關節重建,從軟骨修復到肌腱再生,每一步的治療都可能涉及到一種或多種特定的生物醫用材料。

本文將詳細介紹七種主要的骨科生物醫用材料,它們包括:

骨替代材料:這類材料用于替代或修復受損的骨骼,其設計旨在模擬自然骨的結構和功能。

骨移植材料:涵蓋從自體、同種異體到異種骨移植的各種材料,用于填補骨缺損或增強骨愈合。

軟骨替代與移植材料:專為修復或替換受損軟骨設計,這些材料幫助恢復關節的功能和減少疼痛。

肌腱組織替代與移植材料:用于修復或替代受傷的肌腱,這些材料需要具備高度的彈性和強度以支持動態負荷。

骨科內固定材料:包括各種釘、釘棒、板和其他裝置,用于內部固定骨折或重建手術中的骨骼。

骨科外固定器支架及應用:這些裝置通過外部支架固定骨折或糾正畸形,支架設計要能適應患者的具體需求。

骨科生物可吸收內固定材料:這些材料在體內逐漸降解吸收,避免了二次手術取出的需要,同時提供了足夠的初始強度以支持骨愈合。

以下摘自《2025全球骨科醫療器械創新白皮書》:

骨替代材料

骨替代材料,也稱為骨移植替代材料或骨再生材料,是在骨科和牙科手術中用來替代自然骨的材料。這些材料被設計用于支持、增強或促進受損或缺失骨組織的再生和修復。骨替代材料的主要功能是提供一個支架結構,促進新骨的形成,并最終被新生骨組織所取代或整合。

以下是各類別中的一些典型產品:

接骨螺釘:用于固定骨折碎片或作為拉力螺釘將骨折片抓持在一起,常見的有PDLLA/HA復合可吸收接骨螺釘和金屬鈦合金接骨螺釘。

▲接骨螺釘

接骨板:緊貼于骨上提供固定,與螺釘配合使用,用于骨折內固定,如直型和異型金屬接骨板,以及特殊形狀的接骨板如人字形、弧形、L形等。

▲金屬異型接骨板

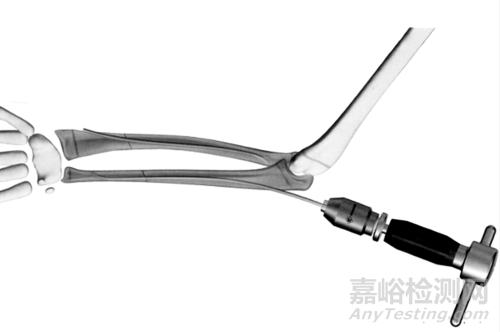

髓內釘:用于骨折內固定,特別是長骨干骨折,如V形髓內釘和梅花形髓內釘,以及交鎖髓內釘等。

▲通用逆行髓內釘系統

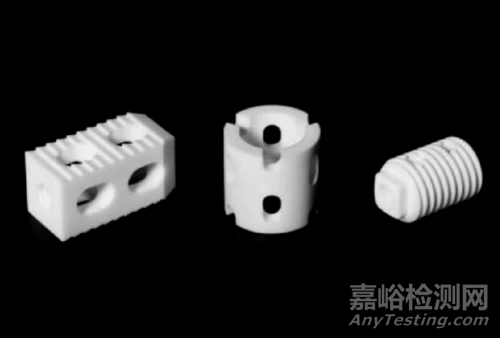

脊柱植入物:用于脊柱的穩定和融合,包括椎間融合器、脊柱固定系統(如椎弓根螺釘系統)、人工椎間盤等。

▲不同形狀的聚醚醚酮脊柱融合器

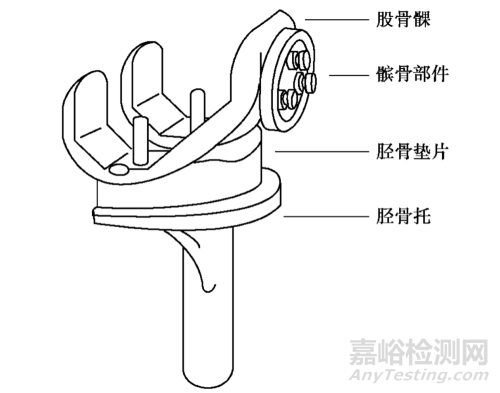

人工關節假體:工髖關節、人工膝關節、人工肩關節、人工肘關節、人工踝關節、人工腕關節、人工指關節等。其中,人工髖關節和人工膝關節發展最為成熟,應用最為廣泛。

▲常見全膝關節假體

這些骨科植入物在臨床上有著廣泛的應用,它們通過提供穩定的固定和支撐,幫助恢復骨骼的結構和功能。隨著生物材料和制造技術的進步,這些植入物的設計和材料也在不斷優化,以提高其生物相容性、力學性能和促進骨愈合的能力。

骨替代材料的主要特點包括:

生物相容性:材料應當不引起宿主體內的不良反應或免疫排斥。

生物活性:一些骨替代材料具有促進骨細胞增殖和分化的能力,從而加速骨組織的再生。

可塑性:材料應易于塑形或定制,以適應不同患者的具體解剖結構和手術需求。

力學性能:材料應具有足夠的強度和韌性,以支持骨組織的生長,同時與人體骨骼的彈性模量相近,防止應力屏蔽效應。

可降解性:許多骨替代材料設計為可被體內自然降解和吸收,以便隨著時間推移被新形成的骨組織所取代。

骨移植材料

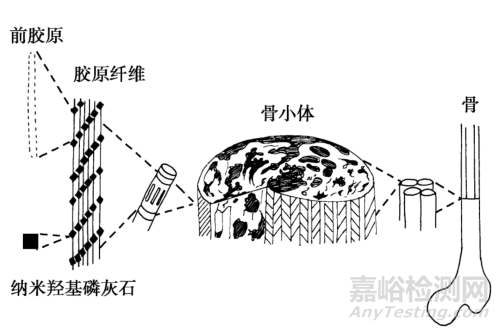

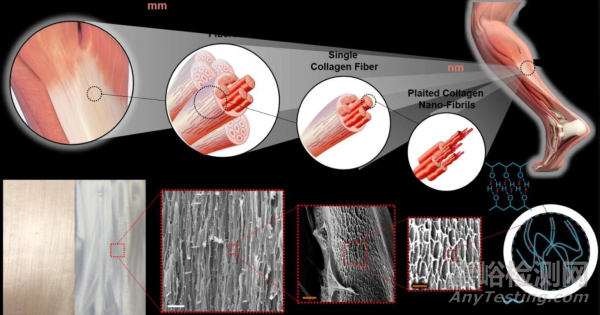

骨是天然的生物復合材料,具有精巧的多級結構(圖4-2-1)。磷酸鈣類礦物相可占骨重量的60%~70%,有機相的90%~95%為膠原蛋白,還有少量的非膠原性蛋白、多糖、脂類等。骨移植按材料來源可分為天然材料和合成材料兩大類;按移植入物來源分為自體骨移植、同種異體骨移植、異種骨移植和人工骨材料移植。骨移植材料在整形外科中主要用于骨斷裂修復、骨植入物的鍍膜、人工關節返修、可注射骨移植材料治療骨質疏松等適應證,在脊柱治療中主要用于后路脊柱融合等各類脊椎骨缺損適應證,在牙科中主要用于拔牙創傷和頜面外科等適應證。

骨移植材料是用于修復或替換受損骨組織的生物醫用材料。這些材料被設計來填充骨缺損或提供骨組織的結構支持,促進骨愈合和再生。骨移植材料可以是自體的(來自患者自身的骨組織)、異體的(來自同種其他個體的骨組織)、異種的(來源于其他物種,如牛或豬)、或合成的(人工制造的材料)。

天然骨移植物

天然骨移植物是骨科和牙科手術中常用的材料,用于修復或重建骨缺損和損傷。這些材料來源于自然,能夠提供良好的生物相容性和生物活性。以下是對天然骨移植物的詳細介紹,包括自體骨、同種異體骨、異種骨以及天然衍生骨材料的特點和應用。

1. 自體骨、同種異體骨及異種骨

自體骨移植(Autograft)

自體骨移植是指從患者自身的一個部位取骨移植到另一個部位。這種移植物被認為是理想的骨移植材料,因為它具有最佳的生物相容性和成骨能力,不會引起免疫反應。自體骨移植又可分為非血管化自體骨移植和血管化自體骨移植。非血管化移植操作相對簡單,故而很早就得到了應用,隨著顯微外科技術的進步又發展出了血管化移植,通過血管吻合使移植骨保持良好的供血以保存骨的再生能力,大大增加了移植骨的成功率,并且提高了自體骨移植的質量。非血管化自體骨移植的來源主要有髂骨、脛骨和顱蓋骨等;用于血管化自體骨移植的主要有:肩胛骨肌皮瓣、腓骨肌瓣、背闊肌骨肌皮瓣、髂骨肌瓣等。

優點:無免疫排斥反應,高成骨能力。

缺點:取骨區可能出現并發癥,如疼痛和感染;可用骨量有限。

同種異體骨移植(Allograft)

同種異體骨是來自同種其他個體(通常是捐獻者)的骨。這種骨移植物在骨傳導性方面表現良好,經過處理還可以保留一定的骨誘導性。同種異體骨采集來源:(1)截肢的骨組織。(2)胸部手術中切除的肋骨。(3)新鮮尸體骨骼,包括死嬰多采用軟骨。禁忌采集來源于腫瘤、傳染病、細菌性感染、骨病、血液病患者的骨組織。按移植物的不同分為同種異體骨移植、同種異體軟骨移植、同種異體骨關節移植。按移植物處理的不同分為新鮮同種異體骨、庫骨、人骨基質明膠。同種異體骨移植能避免自體骨移植的一些缺點,存在的主要問題是,有排斥反應和交叉感染的風險。所以同種異體骨需處理才能使用,處理目的是降低或消除異體骨的免疫原性。但經過各種處理的異體骨,骨細胞皆妥到不同程度的破壞,甚至死亡。異體骨在宿主部位的成骨生物學效應,主要表現為骨傳導和骨誘導。異體骨經過處理后是死骨,一旦與宿主骨床相接觸,即逐漸被吸收,即在吸收骨表面上貼覆性生長,通過吸收,異體骨將被宿主骨及骨外膜的成骨細胞所“爬行替代”,從而產生新骨。

優點:可用于大段骨缺損,提供良好的機械支持。

缺點:可能引起免疫反應,傳播疾病的風險;需通過嚴格的篩選和處理。

處理方式:包括新鮮骨、深凍骨和凍干骨。凍干骨(lyophilized bone)由于其較低的免疫原性通常更受青睞。

異種骨移植(Xenograft)

異種骨移植是指來源于其他物種的骨材料。這些材料需經過特殊處理以降低免疫反應和疾病傳播風險。異種骨材料的來源主要有牛骨、豬骨、鹿骨、綿羊骨等,其中豬骨和牛骨原料易得,是研究最多的異種骨材料。關于異種骨目 前比較一致的觀點是認為異種骨免疫原性和誘導活性具有共同的物質基礎,在消除抗原性的同時也破壞了誘導成骨物質,因此單純異種骨無法解決消除抗原性和保持誘導活性之問的矛盾。將去抗原異種骨具有骨活性的物質相結合制成復合異種骨,以部分恢復異種骨的誘導成骨能力,能夠在一定程度解決這一問題帶來的困難,目前成為了異種骨移植研究的新方向,如:異種骨與骨形態發生蛋白(BMP)的復合,異種骨與自體紅骨髓的復合、異種骨與骨基質明膠的復合以及異種骨與多種生長因子的復合等。

優點:來源廣泛,適用于不需要高機械強度的場合。

缺點:免疫反應和生物相容性問題較為突出,需要精細化處理。

2. 骨衍生材料

在骨修復和再生醫學領域,骨衍生材料發揮著重要作用,通過從天然生物組織提取和加工,得到具有特定生物功能性的材料。這些材料主要可以分為骨支架材料和骨基質材料,每種類型的材料都有其獨特的優點和潛在的應用領域。以下是對這些材料的詳細介紹:

骨支架材料

煅燒骨(Calcined Bone):煅燒骨是通過高溫處理異種或異體骨,去除其中的有機成分(如脂肪和蛋白質),主要留下無機成分羥基磷灰石。

優點:

良好的生物相容性:高溫處理徹底去除了潛在的抗原性物質。

優秀的骨傳導性:保留了天然骨的微觀結構,有助于細胞黏附和增殖。

缺點:

脆性:煅燒過程可能影響材料的機械強度,使其變得脆弱。

缺乏骨誘導性:高溫處理破壞了天然骨中的生物活性成分。

珊瑚羥基磷灰石(Coral Hydroxyapatite, C.HA):來源于海生珊瑚,通過物理和化學方法轉化成主要由磷酸鈣和碳酸鈣組成的材料。

優點:類似人骨的多孔結構:其結構模仿人體骨的松質結構,有助于新骨的生長。適合骨內生長:孔徑適合新生骨的內向生長。

缺點:力學性能有限,雖具有一定的抗壓強度,但抗拉和抗剪強度較低。

骨基質材料

脫鈣骨基質(Demineralized Bone Matrix, DBM):主要包含脫鈣后的骨膠原和其他細胞外基質。其優點如下:

促進骨愈合:富含生長因子和促進血管生長的成分。

廣泛用途:常用作粘合劑,與其他骨替代物混合使用,提高復合材料的整體性能。

應用:常作為自體骨擴增劑或與其他材料如羥基磷灰石混合使用。

脫蛋白骨基質(Decellularized Bone Matrix):通過化學方法去除異種骨中的蛋白質成分,保留羥基磷灰石和天然骨結構。其優點如下:

良好的生物相容性和力學性能:保留了天然骨的三維網狀孔隙系統。

低抗原性:幾乎完全去除抗原性,降低免疫反應風險。

其缺點如下:

缺乏骨誘導性:處理過程中可能破壞活性成骨物質。

這些骨衍生材料各具特色,廣泛應用于骨科和牙科的骨修復和再生治療中。選擇合適的材料需要根據具體的臨床需求、預期的生物功能以及患者的具體情況來決定。隨著材料科學的進步,未來可能開發出更高效、更具生物活性的新型骨衍生材料。

合成骨移植物

合成骨移植物在現代醫療中扮演著越來越重要的角色,特別是在骨科和牙科手術中。這些材料的開發旨在模仿自然骨的功能,同時避免了自體骨移植和異體骨移植中的一些限制和風險。合成骨移植物可以根據其成分和性能大致分為無機骨移植材料、有機骨移植材料和復合骨移植材料。

1. 無機骨移植材料

無機骨移植材料主要分為金屬填充材料和陶瓷填充材料兩大類。金屬填充材料以其卓越的力學性能和加工易性而廣泛用于制造人工關節和植入體固件,常見的材料包括不銹鋼、鈦及鈦合金、鈷基合金和鎳鈦合金等。這些金屬材料由于其高強度和良好的生物相容性,在骨科植入物中發揮著關鍵作用。

另一方面,陶瓷填充材料主要用于骨移植,包括氧化鋁陶瓷、羥基磷灰石和生物玻璃等。這些材料不僅具備良好的力學性能,還顯示出對體液的高度惰性。特別是含鈣磷鹽的陶瓷,如羥基磷灰石,因其出色的生物相容性和骨誘導能力,受到了廣泛的關注和深入研究。磷酸鈣生物陶瓷是其中一種早期廣泛使用的骨填充材料,已被證實能有效促進骨愈合,提供骨傳導作用及骨誘導能力。

2. 有機骨移植材料

有機骨移植材料方面,超高相對分子量的聚乙烯因其優異的力學性能,廣泛應用于耐磨植入件如髖關節和膝關節。

聚丙烯酸酯類材料中,聚丙烯酸甲酯(PMA)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)尤為突出。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)與日常生活常用的有機玻璃成分相似,PMMA聚合的反應放熱明顯高于玻璃高分子聚合物,達到78~120°C,術中保護其接觸的組織,避免造成熱損傷甚至燙傷引起組織壞死尤為重要。PMMA廣泛應用于關節置換術中假體和自體骨的粘合。

硫酸鈣骨填充材料中半水硫酸鈣因其固化速度快,常做成可注射型的。在使用時應注意使硫酸鈣緊貼有活力的骨外膜或骨內膜,這樣硫酸鈣才具有提供血管內向性生長的骨傳導性基質作用。硫酸鈣在體內經過5周即可溶解而被重吸收,根據這一特點硫酸鈣能夠作為抗生素的緩釋載體用于骨髓炎的治療。

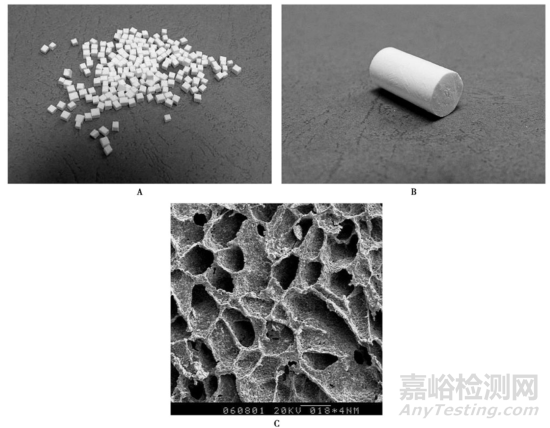

3. 復合骨移植材料

在復合骨移植材料的研究中,礦化膠原基復合人工骨和玻璃高分子聚合物等表現出了良好的臨床應用前景。

復合骨移植材料研究較多的人工骨材料有:礦化膠原基復合人工骨,玻璃高分子聚合物等。礦化膠原基人工骨是與天然骨成分和結構接近的一種室溫合成的骨移植物產品,使用效果接近自體骨。這種材料具有高孔隙率的多孔結構,便于細胞附著和生長,其主要成分是Ⅰ型膠原蛋白和羥基磷灰石晶體,這些晶體的納米級小尺寸和特定的晶體取向使得材料具有良好的生物相容性和降解性,同時其力度可調,便于臨床操作和形狀定制。

材料具有四個顯著的特點:

一是材料具有多孔結構、孔隙率較高,便于細胞在上面的爬行、附著、生長和繁殖以及營養物質的輸運,其礦物相為具有低結晶度納米量級含碳酸根的羥基磷灰石,并且均勻生長在膠原基質上,這些特點原則上使該材料本身便具有與骨鍵合的能力,用這種材料制成的骨植入體表面可提供適宜的環境促進膠原和礦物的沉積以及成骨細胞的黏附,一旦成骨細胞黏附于植入體表面,隨后的骨生長便在細胞的調節下進行;

二是材料主要成分是Ⅰ型膠原蛋白和羥基磷灰石晶體,其物理及化學性能均能滿足體內植入環境的要求,有很好的生物相容性以及降解性能,降解速度與成骨速度相匹配,并且降解過程中不引起周圍體液環境pH值的變化;

三是材料中的羥基磷灰石晶粒非常的細小,具有納米晶的尺度,并且羥基磷灰石晶體的C軸平行于膠原纖維的長軸,與天然骨材料結構相似,而普通羥基磷灰石骨替代品體尺寸較大,較難被破骨細胞吸收、降解,長時間植入體內也難以被吸收、替代,而小的羥基磷灰石晶粒使得其易于為破骨細胞吸收、降解;

四是復合材料的強度接近于松質骨,并可根據需要進行調整,能夠方便用手術刀塑形,臨床使用非常方便。臨床使用情況表明,其與人體生物相容性良好,無免疫排斥反應,愈合情況良好,是安全有效的新型骨移植材料。

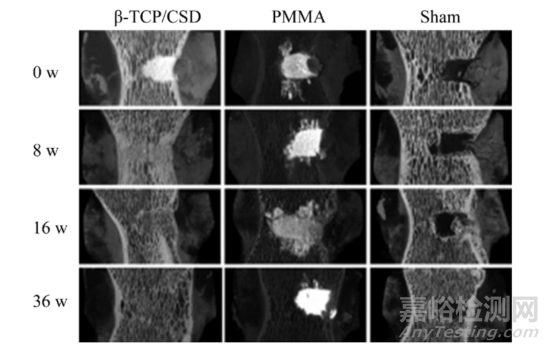

硫酸鈣基復合材料通過與有機高分子或無機陶瓷的復合,不僅提高了其力學強度,還保持了良好的生物活性,使其成為治療骨髓炎等疾病的有力工具。力學性能是指材料在不同環境(溫度、介質、濕度)下,承受各種外加載荷(拉伸、壓縮、彎曲、扭轉等)時所表現出的力學特征,研究表明,硫酸鈣與有機高分子或者無機陶瓷復合后,其力學強度均能得到有效提高,且介于皮質骨(90~230MPa)與松質骨(2~45MPa)之間。

▲成熟羊椎體骨缺損填充修復術0~36 w后三維重建圖

硫酸鈣與有機高分子主要通過化學鍵形成穩定結構。在Lewis等的研究中,磁共振檢測CS/羧甲基纖維素復合材料中-COOH與鈣離子形成新的化學鍵;對于不同羧甲基纖維素含量(5%、7.5%、10%),復合材料的抗彎強度分別增加99%、103%、124%;其中7.5%、10%組的抗壓強度分別增加88%、85%。Gao等也發現CS和聚乳酸復合時-COOH與鈣離子形成化學鍵;掃描電鏡下硫酸鈣(硫酸鈣含量低于50%)均勻分散在聚乳酸基質中;其中CS含量為40%時,抗壓強度最大,為82MPa。

硫酸鈣與無機陶瓷材料則主要通過物理連接形成穩定結構,不同材料類型、晶相以及比例均會影響復合材料力學強度。硫酸鈣/羥基磷灰石的結構主要靠硫酸鈣基質維系,羥基磷灰石只是單純地整合到其中,因此隨著硫酸鈣含量降低,力學強度會有所降低。在硫酸鈣的所有晶相中,半水硫酸鈣通過水合作用可快速自固化為硬度更大的二水硫酸鈣,這對于臨床上骨缺損重建的早期負重有重要意義。

復合材料不僅提供了結構支持和骨傳導性,還具備一定的骨誘導性,且在免疫排斥反應方面表現更好。這些材料的發展和應用極大地豐富了骨修復的選擇,提高了治療的靈活性和有效性。通過不斷的研究和技術進步,合成骨移植材料在未來的醫療應用中將發揮更加關鍵的作用。

組織工程骨

組織工程骨是一種先進的醫療技術,它通過結合生物學、工程學和醫學的原理,體外構建新的骨組織用于修復骨缺損。這一技術主要涉及三大核心要素:種子細胞、生物支架材料和生長因子。種子細胞是進行組織重建的基本單元,通常來源于患者自身或捐贈者,以確保細胞的生物相容性和減少免疫排斥反應。生物支架材料則提供了一個三維立體多孔的結構,這不僅支持細胞的附著和生長,還有助于維持細胞的分布和傳輸營養物質。生長因子則是促進細胞增殖和分化的關鍵因素,有助于加速組織的形成和成熟。

組織工程中使用的生物醫用材料可分為天然生物材料和合成生物材料兩大類。天然生物材料如膠原蛋白、羥基磷灰石和明膠等,由于其出色的生物相容性和生物降解性,能夠有效地支持細胞的黏附、增殖和分化,而且通常對人體無毒副作用。這類材料的主要優勢在于它們能夠提供與人體細胞相似的生物化學和生物物理環境,從而促進新組織的形成和整合。然而,天然材料的主要限制在于其加工性和重現性較差,以及難以精確控制其降解速度,這可能在臨床應用中帶來一定的挑戰。

相比之下,合成生物材料如聚乳酸、聚甘醇酸和聚己內酯等,提供了更廣泛的選擇范圍和更好的加工性能。這些材料的生物降解速度可以根據需要進行調整,其力學性能也可以設計以滿足特定的臨床需求。合成材料的價格通常較低,且具有較好的重現性,便于大規模生產。然而,它們的主要缺點在于與天然材料相比,其生物相容性和細胞親和性較差,這可能限制了它們在某些臨床應用中的效果。

盡管組織工程骨的發展時間不長,但其已經顯示出極大的發展潛力和應用前景。通過優化支架材料的設計、改進種子細胞的處理方法和增強生長因子的應用策略,未來的組織工程骨有望在骨修復和重建領域中發揮更加重要的作用。這一技術的持續發展不僅有助于改善傳統骨移植方法的限制,還可能為治療復雜的骨缺損病例提供更有效的解決方案。

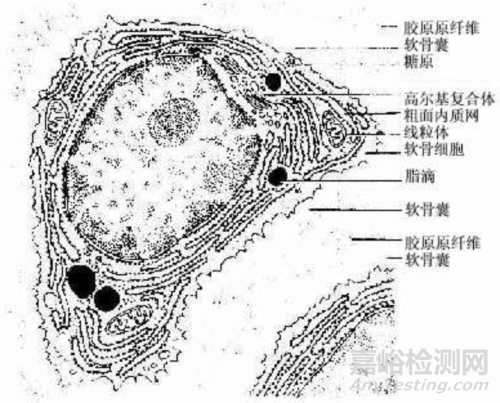

軟骨替代與移植材料

軟骨是一種特殊的結締組織,由軟骨細胞(稱為軟骨細胞)、纖維和基質組成,具有重要的生理功能和結構特性。軟骨的結構使其能夠承受壓力和作為骨骼系統的重要組成部分。

軟骨細胞:軟骨細胞,或稱為軟骨細胞,通常呈圓形或橢圓形,位于被稱為軟骨陷窩的小腔中。這些細胞負責形成纖維并分泌基質,是軟骨生長和維護的活躍成分。軟骨陷窩周圍的區域富含硫酸軟骨素,并被稱為軟骨囊,這種結構有助于保護細胞并與周圍基質進行物質交換。

纖維性軟骨膜:軟骨的外部被包裹著一層纖維性軟骨膜,這是一種較硬的結締組織,可以提供額外的支持和保護。它有助于軟骨承受負載和與鄰近的骨結構相連接。

細胞外基質:軟骨的細胞外基質是其主要組成部分,由膠原蛋白、蛋白多糖、透明質酸以及水和電解質等液相成分構成。這個復雜的網絡不僅支撐著軟骨細胞,也為細胞提供了必需的生長微環境。基質的高含水量和透明質酸的特性使得物質能夠通過基質自由滲透,即使在無血管的條件下也能為深層軟骨細胞提供營養。

根據基質成分和結構的不同,軟骨可以分為三種類型:透明軟骨、彈性軟骨和纖維軟骨。

透明軟骨是最常見的軟骨類型,主要化學成分是蛋白多糖,特別是長鏈的透明質酸,其上附著有許多較短的蛋白多糖側鏈。這些側鏈主要是硫酸軟骨素,它們與I型膠原蛋白纖維結合,形成一個能夠承受壓力的網狀結構。透明軟骨不具有周期性橫紋,也不形成明顯的膠原纖維束,但其結構足以承受較大的壓力和張力。

彈性軟骨含有大量的彈性纖維,使其具有更高的靈活性和彈性。這種類型的軟骨主要存在于耳朵和喉結構中。

纖維軟骨含有較多的膠原纖維,提供了更強的支持和抗張力能力。它主要出現在如膝蓋的半月板和椎間盤等承受重壓的區域。

總的來說,軟骨的這些組成和特性使其能有效地承受壓力和彎曲,同時提供關節和骨骼系統中關鍵的結構支持。

在臨床上,修復軟骨缺損主要采用多種方法,包括傳統的手術技術和較新的生物技術。傳統方法如軟骨下骨鉆孔和微骨折技術,通過刺激骨髓釋放干細胞來促進軟骨的自然修復。關節腔內的清理和灌洗術,以及關節削磨成形術,主要用于清除關節內的破碎組織和平滑關節表面,減少疼痛和改善功能。在某些情況下,嚴重的關節損傷可能需要通過人工關節置換來恢復關節功能。

在生物技術方面,組織移植技術,如自體或異體軟骨移植,利用健康的軟骨組織來填補缺損區域。自體軟骨細胞移植則是一種更為精細的方法,涉及從患者自身的軟骨中提取細胞,實驗室中擴增這些細胞后,再將它們注射回缺損區域,通常在自體骨膜封閉的保護下進行。

最先進的方法之一是組織工程技術,它結合了種子細胞、支架材料和生長因子等元素,通過實驗室培養和構建特定的軟骨組織,再將其植入到損傷區域。這種方法不僅提供了修復材料,還通過生長因子促進了細胞的增殖和分化,從而加速了軟骨的再生過程。

1. 骨膜及軟骨膜替代關節軟骨:

骨膜含有豐富的神經和血管,提供營養和感覺作用,并含有多能造血干細胞和間充質干細胞,這些干細胞具有分化成軟骨的潛能。研究表明,骨膜在植入關節軟骨缺損處可以促進透明軟骨的形成及軟骨下骨的形成。盡管骨膜具有取材方便和對機體損傷小的優點,但其在臨床應用中存在固定困難、來源有限及無法完全達到生理力學要求等限制。

2. 自體或異體軟骨及軟骨細胞移植替代關節軟骨:

自體軟骨細胞移植是一種通過獲取患者自身非負重區域的健康軟骨細胞,經過體外培養和擴增后,再植入損傷的軟骨區域的方法。這種方法已被證明能夠保持軟骨下骨的完整性并阻礙成纖維細胞引起的纖維修復。異體軟骨細胞移植則顯示出與自體軟骨細胞移植相似的修復效果,但免疫反應和細胞保存是其主要問題。

3. 人工軟骨的替代材料:

人工軟骨替代材料應具備良好的生物力學性能、優良的潤滑性和耐磨性、軟骨細胞生長誘導性以及與骨基底牢固的連結性和生物相容性。當前常用的高彈性材料如硅橡膠、聚氨酯和聚乙烯醇水凝膠等各有其優缺點,例如硅橡膠易老化失效,聚氨酯的降解性能需改進。研究重點在于改進現有材料和制備工藝,探索新材料。

4. 組織工程化軟骨:

組織工程化軟骨是通過種子細胞和生物支架的結合來實現軟骨的再生。理想的軟骨組織工程種子細胞應具有如下特點:

取材方便,來源充足,對機體損傷小。

體外培養增殖能力強。

與支架材料具有很好的黏附性。

種子細胞植入人體后能夠適應內在環境并保持原有軟骨細胞的特性。

當前研究主要關注于自體軟骨細胞、異體軟骨細胞、間充質干細胞和胚胎干細胞等。支架材料的選擇既有天然來源的生物材料,也有人工合成的支架材料,關鍵在于支架的設計和正確的材料選擇,以確保支架的機械穩定性和促進種子細胞的增殖和遷移。

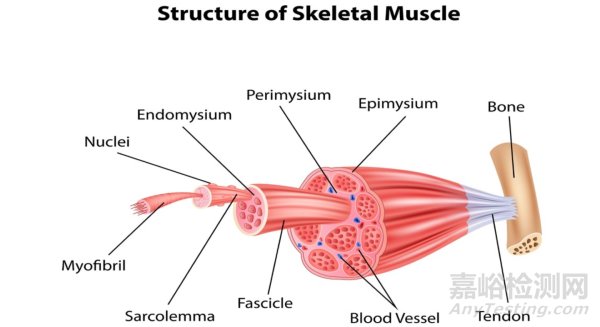

肌腱組織替代與移植材料

肌腱是一種典型的規則致密結締組織,其主要作用是連接肌肉和骨骼,從而在肌肉收縮時傳遞力量,使骨骼移動,完成各種身體動作。肌腱的結構與功能密切相關,主要由三部分構成:膠原束、腱膠質和腱細胞。

膠原束:這是肌腱的主要成分,由大量平行排列的膠原纖維組成。這些纖維的排列方式使得肌腱具有很高的抗拉伸能力,能夠承受肌肉產生的力量。

腱膠質:是填充在膠原纖維之間的基質,含有蛋白多糖和水分,幫助肌腱在承受壓力時保持結構的穩定和彈性。

腱細胞:主要有纖維細胞和間質細胞,分布在膠原纖維之間,負責合成和分泌膠原蛋白及其他基質成分,維護肌腱的結構和功能。

由于肌腱需要適應高度的張力,它們在運動中承受著極大的拉伸載荷。過度使用、猛烈運動或外部意外事故(如刀割、壓軋傷)都可能導致肌腱損傷。常見的損傷包括肌腱撕裂或斷裂,這些損傷如果不及時治療,可能導致永久的功能障礙或殘疾。

肌腱的自我修復能力非常有限,主要是因為肌腱的血供相對較差,修復過程緩慢且往往不能完全恢復原有的結構和功能。在臨床上,嚴重的肌腱損傷可能需要通過外科手術進行修復,包括縫合斷裂的肌腱或使用移植物來替代受損的部分。

肌腱損傷是常見的運動傷害,尤其在高強度或重復性使用肌肉的情況下。現代醫學在肌腱損傷的修復與替代方面已發展出多種方法,主要包括自體肌腱移植、同種異體肌腱移植、異種肌腱移植和人工肌腱替代物。

自體腱移植

自體腱移植是使用患者自身的其他健康肌腱進行修復。這種方法的主要優點是避免了免疫排斥反應,因為移植材料來自患者自身。20世紀初,Kirschner及其他學者通過使用自體腱進行缺損修復的研究,證實了這種方法的可行性。然而,自體腱移植的主要缺點是可用的肌腱資源有限,且在提取肌腱的同時可能損傷供腱部位,有時還可能因供腱部位的強度不足而導致撕裂。

同種異體肌腱移植

同種異體肌腱移植使用來自同種族但不同個體的肌腱。這種方法擴展了可用于移植的肌腱資源。然而,研究表明,這種移植方法存在較高的失敗率,主要問題包括植入的肌腱壞死和排斥反應。此外,還存在供體病毒傳播的風險,如肝炎和AIDS,使得這種方法在臨床上的應用受到限制。

異種肌腱移植

異種肌腱移植使用來自不同物種的肌腱。這種方法在理論上可以提供豐富的肌腱資源,但免疫排斥反應和生物相容性問題仍然是主要的挑戰。盡管通過化學處理如使用多聚甲醛、冷凍和戊二醛等方法可以減少肌腱的免疫原性,但這些處理方法可能改變肌腱的生物力學性能,影響修復效果。

人工肌腱替代物

人工肌腱替代物涵蓋了廣泛的材料,包括合金、塑料、尼龍和合成纖維等。這些材料的設計旨在模擬自然肌腱的功能。然而,許多嘗試因材料的機械性能不足或與周圍組織的兼容性差而失敗。例如,碳纖維人工腱雖在初期被認為有潛力,但由于不能吸收、拉應力衰減和嚴重粘連等問題,最終被淘汰。目前,研究者正在探索新的材料和技術,如人發角蛋白人工肌腱和組織工程人工肌腱,以期提高人工肌腱的性能和生物相容性。

1. 人發角蛋白人工肌腱 (HHKAT)

人發角蛋白人工肌腱利用人發的角蛋白作為原料,經過特殊的生物化學處理,形成可用于肌腱修復的生物材料。這種材料的主要優點包括:

良好的生物適應性:人發角蛋白人工肌腱具有良好的生物相容性,能夠在體內逐漸腱化成自體腱,與周圍組織無明顯粘連。

無免疫排斥反應:由于經過特殊處理,這種人工肌腱在體內不引起免疫排斥反應。

持久的力學性能:拉應力不衰減,能夠承受長期的肌肉運動牽拉。

腱化工程:能夠在體內被吸收的同時形成新的自體腱,這一過程被稱為腱化工程。

這種材料的開發標志著人工肌腱技術的一個重要進步,尤其是在提高修復肌腱的功能性和降低手術并發癥方面。

2. 組織工程化人工肌腱

組織工程化人工肌腱采用肌腱種子細胞與生物降解材料復合的方式,通過體外培養后植入缺損部位,促進肌腱細胞的增殖和分化,最終形成新的肌腱組織。這種方法的主要優點包括:

高度的自然化修復:形成的肌腱組織具有活力和功能,能夠實現永久性替代。

形態和功能的完美重建:可以根據缺損肌腱的具體形態進行塑形,達到高度匹配的形態修復和功能重建。

無免疫反應和病原傳播風險:使用的種子細胞可以是自體細胞,降低了免疫排斥和疾病傳播的風險。

組織工程技術的關鍵在于選擇合適的種子細胞和支架材料,以及種子細胞與支架材料的有效復合。支架材料不僅要具有良好的機械強度以支持早期活動,還要能夠與細胞功能同步降解,為細胞的生長和生理功能提供空間。

骨科內固定材料

骨科內固定材料指的是種種用于內部固定的醫療器械,它們可以被植入體內,用于穩定和支持骨折、畸形、腫瘤切除后的骨缺損等情況。這些材料設計用來承受體內環境的挑戰,如生物相容性、耐腐蝕性以及足夠的機械強度來支持骨愈合過程。骨科內固定材料可以根據其類型、用途和所用材質進行分類。主要類型包括:

|

固定器類型 |

描述 |

用途 |

|---|---|---|

|

金屬固定器 |

鋼板和螺釘:用于固定長骨骨折,如股骨、脛骨和肱骨。 釘棒系統:例如股骨內釘,用于股骨骨折。 外科鋼絲和銷釘:用于小骨折或小骨的固定。 |

骨折固定 |

|

非金屬固定器 |

聚合物固定器:如聚乳酸(PLA)和聚甘酯(PGA)制成的螺釘和板,這些材料可以生物降解,無需二次手術取出。 陶瓷固定器:用于骨缺損的填充,如磷酸鈣(如羥基磷灰石)。 |

骨折固定,特別是需要生物降解材料的情況 |

|

生物固定器 |

骨移植:使用自體骨或異體骨進行骨缺損的填充。 骨形成蛋白:如生物活性材料和生長因子,用于促進骨再生。 |

骨缺損填充,促進骨再生和骨愈合 |

|

混合材料固定器 |

復合材料:將金屬與聚合物、陶瓷或生物活性物質結合使用,以利用各種材料的優點。 |

需要結合不同材料優點的復雜骨折固定情況 |

在骨折治療中,內固定技術是恢復骨折部位穩定性的關鍵方法,它允許早期負重和肢體活動,從而促進骨折愈合。內固定的選擇和應用涉及了骨折類型、患者年齡、預后預期等多個因素。如骨折的穩定性需考慮以下五種主要力量的影響:

壓縮力:通過軸向傳遞,增加骨骼的負重,常見于脊柱的壓縮骨折。

張力:同樣通過軸向傳遞,導致骨折分離。

彎曲力:使骨的一側承受壓力而對側承受張力。

扭轉力:使骨骼承受旋轉力量。

剪切力:由壓縮力引起,導致斜行骨折。

為確保骨科內固定材料的有效性和安全性,使用的材料需要滿足以下關鍵條件:

1. 具有足夠的強度

內固定設備必須具備足夠的強度以支撐骨折愈合過程中的負載。不同材料的特點如下:

不銹鋼:具有良好的機械性能和成本效益,易于加工,廣泛用于制造各種內固定設備。生物活性相對較高,但在高負載環境下可能發生腐蝕。

鈷鉻鉬合金:生物活性低,具有極高的耐腐蝕性和機械強度,但成本高,加工難度大。

鈦合金:重量輕,抗腐蝕性強,具有良好的生物相容性和較低的生物活性。鈦合金的彈性接近人骨,適合制造長期植入體。在CT和MRI檢查中幾乎不產生偽影,便于跟蹤檢查。

聚乳酸為主的可降解材料:生物相容性好,使用后可自然降解為水和二氧化碳,免去二次手術取出的需求。適用于不承受高負載的內固定場景。其長期應用的生物安全性仍在研究之中。

2. 無組織反應

材料應當是生物相容的,不引發毒性反應、炎癥、纖維化或巨噬細胞活化。這些生物反應可能引起植入區域的疼痛、腫脹和功能障礙,甚至罕見情況下可能導致腫瘤形成。因此,對于年輕人而言,一旦骨折愈合,通常建議取出內固定裝置。

3. 不腐蝕

植入體不應生銹或產生電解反應。使用不銹鋼時,應確保其純度高、無雜質,以防腐蝕。此外,還應采取措施防止不同內固定材料之間的接觸,以避免界面腐蝕。使用相同材質的內固定組件也是防止電解腐蝕的一種有效方法。

內固定技術的演變

AO/ASIF系統是一種經典的內固定系統,由Mueller和其他骨科醫生于1956年創建。該觀點主要關注通過內固定技術實現骨折的解剖復位和穩定,以促進骨折的直接愈合。AO團隊開發了一套全面的內固定系統,包括螺釘、鋼板、髓內釘等,以及詳細的手術技術和原則。AO觀點的核心原則包括:

骨折端的解剖復位:尤其是關節內骨折,強調必須盡可能實現完美的解剖復位。

堅強的內固定:通過精確設計的內固定系統,提供足夠的穩定性以滿足生物力學需求。

無創外科操作技術:手術中盡量保護骨折端及周圍軟組織的血供,減少手術造成的額外損傷。

早期活動:通過穩定的內固定支持,患者可以盡早開始肌肉及關節的活動,以防止長期臥床帶來的并發癥。

AO觀點強調機械穩定性是實現骨折愈合的關鍵,而操作的精確性和內固定的質量直接影響治療的成功。

BO觀點,即生物學固定觀念,是對AO觀點的一種補充和發展。它在20世紀末期到21世紀初期逐漸形成,主要強調在骨折治療中保持或恢復骨折區域的生物環境和血供。BO觀點認為,過度的機械固定可能對骨折部位的生物環境造成負面影響,如應力屏蔽導致骨質疏松,以及手術本身對軟組織造成的損傷。因此,BO觀點提出以下原則:

保護軟組織和血供:在手術中盡量減少對骨折區域及其周圍軟組織的干擾,保持血供。

適度的內固定:使用生物相容性好、彈性模量低的材料,以減少對骨的應力屏蔽和促進骨折愈合。

避免過度復位:對于粉碎性骨折,不強求完全的解剖復位,尤其是非關節內骨折。

微創手術技術:使用微創技術以減少手術對患者整體的影響,加速恢復。

微創內固定技術(MIPO):近年來,微創手術技術的發展旨在減少手術對軟組織的損傷,從而保護血供并促進更快的愈合。

隨著對骨折治療的更深入理解,傳統的機械固定觀點逐漸向生物學固定觀念轉變。生物學固定考慮到以下幾點:

保護局部軟組織:遠離骨折部位進行復位,以保護局部軟組織的附著。

不強求粉碎性骨折塊的解剖復位:除非是關節內骨折,否則不必追求完美的解剖復位。

使用生物相容性好的材料:如低彈性模量的材料,減少內固定物與骨之間的接觸,以減少應力屏蔽效應。

減少手術暴露時間:盡量縮短手術時間,減少對患者的整體影響。

骨科外固定器支架及應用

骨科外固定器是一種用于骨折治療和矯形手術中的醫療設備,通過在體外固定支架穩定骨折部位或糾正畸形。它們通過皮膚穿透針或銷固定在骨頭上,外部結構提供必要的支撐和穩定,以促進骨折愈合或矯正骨骼畸形。外固定器適用于不能使用內固定的復雜骨折、感染或需要進行漸進式調整的情況。

骨外固定器實際上是一種介于骨科內固定與外固定之問的第三種固定方式,以微小的創傷對骨折或脫位進行部分制動式固定。它兼并了內、外固定的優點,與內固定相比,損傷更小,傷口感染率更低,與小夾板、石膏等外固定方式相比,固定更年靠、穩定。但它也有其自身的不足和缺點,因此選擇應用骨外固定器時,應該嚴格掌握他們的適應證和禁忌證。

骨外固定器主要由固定針、連接桿及固定螺栓和螺母組成。固定針用于穿入骨骼內把持骨骼,而針尾留在體外,被連接桿連接、固定。固定針的類型主要包括斯氏針(Steinmann針),多用于成人下肢骨折;克氏針(Kirscher針),多用于成人上肢骨折及兒童的上、下肢骨折;針尖段帶螺紋的半螺紋針(Schanz針),多用于半針固定;針中段帶有螺紋的螺紋針,多用于全針固定。連接桿具有連接、固定各針尾作用,以鋼管式、螺紋棒式和鉤槽式多見。固定螺栓和螺母主要起連接固定針和連按桿的作用。

骨科外固定器可以根據其設計、功能和使用目的進行分類。主要類型包括:

單側外固定器

定義:固定裝置位于骨折一側,通過連接桿和針銷將骨片固定。

應用:適用于較簡單的骨折或當局部皮膚條件不允許使用環形或雙側固定器時。

雙側或多側外固定器

定義:固定裝置位于骨折兩側或多個側面,通過多個連接桿和針銷提供更加均勻的支撐和穩定。

應用:適用于需要更穩定固定的復雜骨折或重建手術。

環形外固定器(如伊利薩洛夫裝置)

定義:采用一系列環形結構通過鋼絲或銷釘固定骨折或畸形部位,環與環之間通過連接桿相連。

應用:廣泛用于復雜的骨折、長骨延長手術或重度畸形矯正。特別是在小兒骨科中,用于治療嚴重的四肢畸形。

混合型外固定器

定義:結合環形和單側或雙側固定器的特點,利用環形結構提供穩定性,同時使用單側或雙側支架進行局部調整。

應用:適用于極為復雜的骨折或需要高度定制的畸形矯正。

動態外固定器

定義:允許或控制特定關節的運動,同時固定周圍的骨折區域。

應用:主要用于關節附近骨折的治療,可以在保證骨折穩定的同時,促進關節功能的恢復。

選擇適合的外固定器時,需要考慮以下因素:

骨折類型和位置:不同類型的外固定器適用于不同類型和位置的骨折。

患者的年齡和健康狀況:兒童和成人的骨質密度、皮膚條件等因素可能影響外固定器的選擇。

治療目標:是否需要動態調整或長期穿戴,以及是否需要考慮日后的功能恢復。

外固定器的復雜性與維護:一些復雜的設備可能需要患者和醫療團隊進行更頻繁的監控和調整。

骨科生物可吸收內固定材料

自20世紀60年代后期以來,科學家們一直在探索和開發生物可吸收材料在醫學中的應用。聚乳酸(PLA)作為一種生物降解可吸收材料,因其良好的生物相容性、可靠的力學強度、無毒副作用以及使用方便不需要二次手術取出等優點,在骨科疾病的手術治療中取得了一定的良好效果。多年來,市場上最常見的可吸收材料是以聚乳酸為主的可吸收聚酯材料,例如聚左旋乳酸(PLLA)、丙交酯-己內酯共聚物(PLGA)、聚己內酯(PCL)等,這些材料的合成原理和路徑與聚乳酸大同小異,且不同材料之間可互相“雜交”形成共聚物,因此最終可形成的種類繁多。

多種多樣的生物可吸收螺釘、釘棒、接骨板、生物膜、縫線、椎間融合器等產品被研究及廣泛地應用于骨科臨床手術,因其特殊的優點而越來越多地被骨科醫生使用以取代傳統金屬材料。

▲可吸收界面螺釘

材料學發展方面,聚乳酸(PLA)與高分子材料幾乎同時誕生。早在18世紀的歐洲,人們就從發酵的牛奶中分離出乳酸,并通過直接縮聚的方法得到了最原始的PLA。乳酸是手性分子,它以左旋-(L)和右旋-(D)乳酸兩種旋光異構體形式存在,可有以下四種不同形態的聚合物:PDLA、PLLA、PDLLA和meso-PLA,并擁有不同的性能。其中PDLLA和PLLA是兩種有規立構聚合物,具有光學活性,聚合物鏈排列較規整,有較高的結晶度和機械強度,適合用于那些需要高機械強度和韌性的地方,如縫線、釘及矯形器械等。眾多的實驗研究證實PLA的降解是不需要其他酶參與的簡單水解過程,可在體內水解為乳酸進入三羧酸循環,最終產物為水和二氧化碳被機體代謝排出體外。

與傳統的金屬材料相比,生物可吸收植入物具有各種優勢,在降解過程中外力負荷逐漸轉移到骨骼上,有效避免應力遮擋引起的骨質疏松;根據不同修復部位的使用設計最佳的降解速率,減少患者二次手術傷害;生物相容性好,安全無毒,高分子材料無金屬磁性,因而不會對醫學影像檢查和出現安檢產生干擾和影響。

可吸收骨折內固定植入器械已經得到醫生和患者的接受和認可,逐漸替代金屬器械的使用,但還有一些問題需要解決和完善:

可吸收固定器械的強度比金屬器械強度低,因而應用范圍受到限制,而且在術后初期,還需要配合必要的外部固定。生物力學方面,L-PLA的屈服強度為70MPa,延伸率僅為5%~10%,尚不足以滿足其在骨組織修復和手術縫合的應用。生物可吸收內固定材料相比于金屬材料的最主要缺陷也正是在力學強度以及吸收強度衰減變化過程不可控方面。因此許多學者在此方面進行了大量的研究。20世紀80年代至今,新的塑料增強工藝(包括自身增強、原位合成和拉伸等)的應用使生物可吸收材料的研究得到迅速發展,較之PLLA,有效強度大大增加。

近年來為了改善PLA的力學性能不足,自身增強技術被發明出來,即通過高溫和高壓下將縫合線纖維燒結在一起,生產出自我強化的柱形PLA棒。Tormala等自增強技術制得自增強聚左旋乳酸(SR-PLLA)棒材和螺釘,其初始彎曲強度達到250~271MPa,初始剪切強度可達94~98MPa,植入12周以后其彎曲強度仍有100MPa,36周后才降至10~20MPa達到松質骨水平,在植入的12周時間內剪切強度無明顯變化。現在SR-PLLA已廣泛應用于制造松質骨和四肢短管狀骨骨折的內固定材料,在部分皮質骨骨折的治療中也取得滿意療效。

骨折完全愈合后,可吸收材料仍然長期保持不必要的強度。因而,通過設計材料的組成及加工工藝,調控材料的降解速率,使其在骨折早期愈合的關鍵階段保持足夠強度,骨折部位完全愈合、康復(6個月左右)后快速降解、消失。

可吸收骨折內固定植入器械能夠通過電子計算機斷層(CT)掃描、核磁共振檢測,但是在骨科常用的X射線影像中卻檢測不到,增加了現有手術檢測的難度。

可吸收材料在體內降解過程中,如果酸性產物濃度過高,可能會造成局部的無菌性炎癥,可通過在材料配方設計中加入可中和酸性物質的無機鹽類組分來消除。

盡管可吸收骨折內固定植入器械還需要繼續進行優化改良,但這類器械的應用仍可稱得上是骨折治療領域的一次革命性的換代。隨著材料的制備和加工技術的快速發展、植入產品設計理念的不斷創新、手術工具和手術方法的進步,可吸收骨折內固定植入器械必將迎來更加廣闊的發展空間,更好地造福于骨折患者。

來源:骨未來