您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2025-03-21 20:08

醫用內窺鏡發展至今已有200多年歷史,經過了硬管式、半可屈式、纖維內鏡和電子內鏡四個發展階段。

鏡體種類拓寬至軟鏡、半可屈式與硬鏡,成像原理除了光學內窺鏡外還有電子內窺鏡,應用場景覆蓋醫院消化科、五官科、普外科和泌尿科等多個科室。

醫用內窺鏡正朝著多功能、高像素、微型化、耗材化的方向發展,以提升診療的準確性和效率。未來,內窺鏡技術還將與人工智能等更多其他技術相互融合,以提供更全面的信息,幫助醫生實現精準診療,從而獲得最佳療效,提升時間、資源和費用的利用效率,以滿足多樣化及日益增長的臨床需求。

1-醫用內鏡的分類及應用

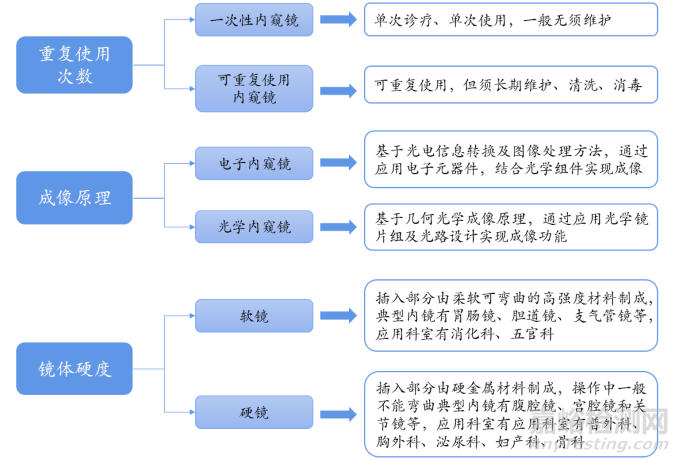

常見的醫用內窺鏡分類可以按使用次數、成像原理和鏡體軟硬程度分類。

根據重復使用次數可以分為一次性內鏡和可重復使用內鏡。根據成像原理可分為光學內鏡和電子內鏡。

光學內鏡基于幾何光學成像原理,通過鏡片反射成像,而電子內鏡則是通過光電信號和圖像處理技術,通過電子元器件和光學組件組合成像。

根據鏡體軟硬程度主要可分為硬鏡和軟鏡,硬鏡主要用于人體淺層部位腔道的病灶診斷和治療,具有成像清晰、色彩逼真、易于操作等優點,而軟鏡得益于其柔軟可彎曲的特點,可用于更深層部位腔道的診斷和治療。

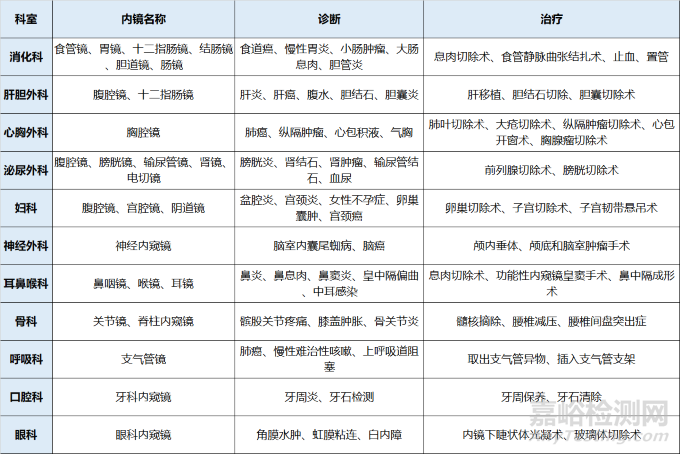

醫用內窺鏡主要包括腹腔鏡、關節鏡、耳鏡、鼻咽喉鏡、宮腔鏡、膀胱鏡(硬鏡);胃鏡、腸鏡(軟鏡)等等,已在臨床中被廣泛應用于不同科室及疾病的治療。胃鏡、腸鏡等屬于軟管式內窺鏡,即可以通過人體自然腔道(食道、腸道等) 隨意彎曲的內窺鏡,腹腔鏡、關節鏡等屬于硬管式內窺鏡,即借助戳孔使腔鏡進入人體腔內或潛在腔隙的不可彎曲的內窺鏡。

從科室分布看,軟鏡主要用在消化科與呼吸科;硬鏡使用場景頗多,其中普外科、泌尿外科、胸外科和婦科占比較高,2020 年普外科占比約47.8%、泌尿外科占比約16.8%、胸外科占比約13.2%、婦科占比約12.5%、骨科占比約2.6%。

*醫用內窺鏡應用場景

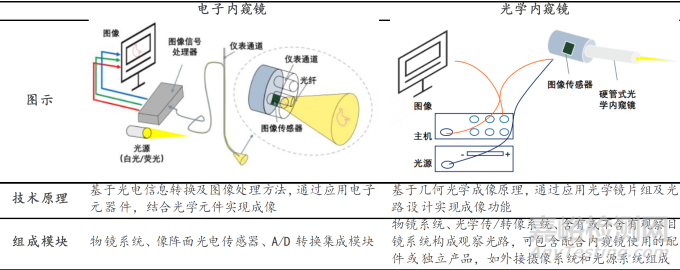

按照成像原理可主要分為電子和光學內窺鏡,兩者的主要區別在于其使用的成像技術不同。

光學內鏡主要依靠光學鏡片和獨特的光路設計,來實現反射成像,圖像呈蜂窩點狀,分辨率一般在2萬像素。

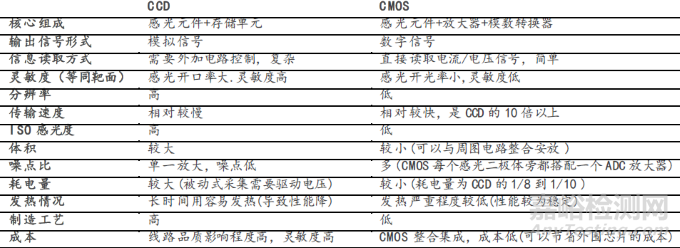

電子內鏡則通過對數字電信號處理成像,其常見的圖像傳感器又可分為CCD和CMOS兩大類。電子內鏡的分辨率已經基本實現了高清對標清的替代,越來越多的廠商也相繼推出了超高清4K電子內鏡系統。成像效果方面的全面超越使電子內鏡逐步代替光學內鏡并成為市場主流。

*電子和光學內窺鏡參數對比

按照鏡體彎曲程度可分為軟鏡和硬鏡,其中又可細分為光學硬管鏡、光學半硬鏡、光學軟鏡、電子硬鏡和電子軟鏡。

光學硬鏡由不銹鋼合金外殼,柱狀光學透鏡組和導光纖維系統組成,內部結構為柱狀光學透鏡組,外部鏡管為不銹鋼合金管道,并通過光學物鏡采集圖像,透鏡組傳輸圖像,目鏡放大圖像,最終經過眼罩傳出圖像。

光學硬鏡的主要覆蓋科室有口腔科、耳鼻喉頸科、神經科、消化科、外科、泌尿科、婦科和骨科。

光學軟鏡由光學系統由物鏡組、圖像束和目鏡組成,內部結構為軟性纖維圖像束,外部鏡管為可彎曲型醫用材料。

光學軟鏡的主要覆蓋科室有眼科、呼吸科、消化科、外科、泌尿科、婦科和乳腺外科。

*硬鏡和軟鏡參數對比

2-醫用內鏡的技術核心壁壘

我們分別以光學硬景和電子軟鏡為例,介紹其具體特點和差異。

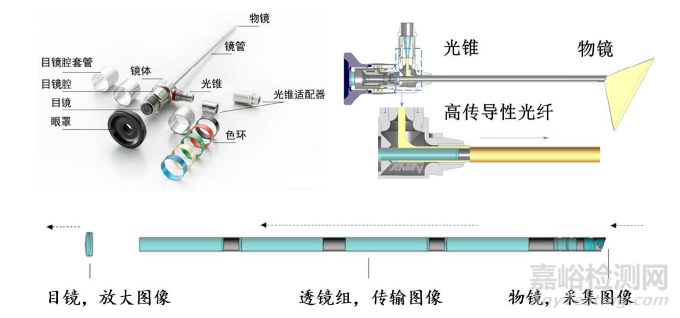

·光學硬鏡:

光學硬鏡由機械系統,光學系統,和導光系統三部分組成。光學硬鏡的成像原理是先通過物鏡采集圖像,再由柱狀鏡片傳遞圖像,最后用目鏡放大圖像。

1.機械系統:不銹鋼合金鏡外管、內管、鏡體、光錐、目鏡腔、眼罩是主要組成部分。鏡內組成中,機械系統中的鏡體、鏡外管、內管、光錐和目鏡腔的主要制作材料都是不銹鋼合金,而黑色眼罩的制作材料則是高分子耐高溫材料。鏡外組成中,激光無縫焊接而成的鏡外管和各鏡體的連接處,可以保證境內成像不受外界環境和光線的干擾,提高了物鏡的密封性。其中,鏡體和眼罩通過精密儀器密封,鏡管和物鏡由膠粘或焊接密封,保證了使用過程中不會脫落,液體不會滲漏,氣體不會進入。

2.光學系統:

物鏡,柱透鏡組和目鏡組成了硬鏡的光學系統。其中,物鏡負責收集圖像,且其鏡片參數對內鏡的視角和視野起了決定性作用,柱透鏡組的功能是傳輸圖像,目鏡的功能則是放大圖像并經由眼罩傳出圖像。

3.導光系統:

光學硬鏡的導光系統由傳輸光線的光纖組成,直徑通常為0.03mm。光線先從物鏡端射出,照亮腔道,再通過物鏡鏡體將圖像傳導至光纖系統另一端的光錐處成像。

*光學硬鏡組成部分

·電子軟鏡:

主要由先端CCD/CMOS 芯片、腔內光源系統、軟鏡機械部分組成。從組成部件來看,電子軟鏡由先端、插入管和操作部三大模塊構成,并由連接部將各模塊進行串聯。

電子軟鏡傳輸圖像的過程是由先端的微型圖像傳感器采集圖像,并將光信號轉變為電信號,再通過鏡身線路傳至攝像系統,最終形成圖像。

電子軟鏡比硬鏡的可探測深度更深,細小的鏡片可以使鏡體輕松進入鼻腔、耳道等細窄腔道,這是硬鏡無法觸及的區域,為醫生提供更準確的患者信息。

電子內鏡和光學內鏡的區別是,電子內鏡通過先端CCD/CMOS芯片采集圖像,鏡身傳導的是數字信號,而纖維軟鏡則是通過光學纖維,傳導物理圖像,沒有芯片電路。

電子內窺鏡在醫院內鏡室的診斷和治療中起到非常重要的作用,具有靈活定好、分辨率高、易于診斷、管徑細等優點。

醫用內窺鏡從前端到后端所囊括的配件依次是:

光源、鏡體、導線、主機、顯示器等,下面我們分別來看不同組成部分的主要功能和特點。

光源照明:

傳統的電子內鏡使用氙燈(白光)作為照明光,白光的寬帶光譜實際上是由R/G/B(紅/綠/藍)3種光組成的,其波長分別為605nm、540nm、415nm;可以使用LED 光源,為冷光源且不產生熱效應,即開即用。

病灶組織:

傳統方法通過白光照射病灶可疊加色素內鏡檢查,用不同的色素溶液,對黏膜進行噴灑或口服,通過黏膜表面輪廓顯示或吸收特性的不同,區分癌變與非癌黏膜;目前多數通過疊加熒光劑(熒光內鏡)將吲哚菁綠(ICG)注入目標血管或組織,通過吸收近紅外光后釋放出不同波長熒光的特性,再利用圖像傳感器捕捉熒光信號。

鏡體:

1.圖像傳感器:彩色CCD/CMOS 將不同的光信號轉為數字電信號形式,多張捕捉到的圖片高速切換實現動態視頻。

2.透鏡:標配普通光學鏡頭放大10倍,即大于10mm的視線范圍;可疊加變焦鏡頭放大內鏡(ME),增加高倍率的變焦鏡頭,使黏膜組織光學放大,目前廠家所使用的變焦倍數多在80~120 倍以上。

3.鏡體可疊加:可疊加超聲探頭以觀察表層以下的組織結構,同時可疊加共焦顯微鏡(共聚焦內鏡鏡頭、細胞學內鏡),通過共聚焦探頭,獲取各層面的組織學圖像。并有望明顯減少活檢的次數,增加病理的檢查率。

導線:

編碼電路通過導線將信號輸送到圖像處理器。

主機:

1.圖像處理功能:雙熒光處理;全彩熒光處理;4K處理;3D 技術;除霧功能;血管增強;高動態范圍;曝光修正等特殊圖像處理;

2.AI算法處理:包括AI ISP 圖像處理。

顯示器:

可配備4K 分辨率/高清分辨率。

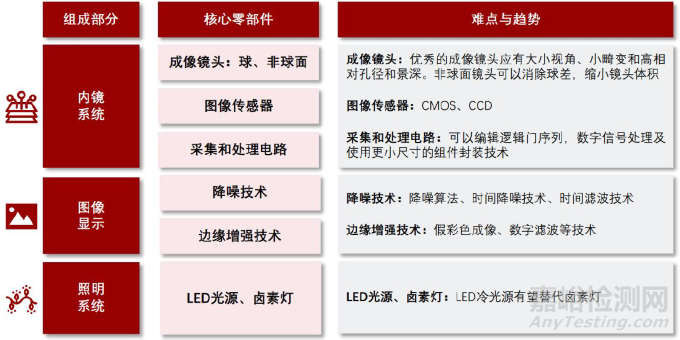

在上述內窺鏡主要構成部件中,最核心的技術壁壘主要包括光學鏡頭集成、圖像傳感器、鏡體設計與集成技術、圖像處理技術(包括降噪、邊緣增強技術等)。其中:

1-成像鏡頭:

內窺鏡圖像分辨率決定了內窺鏡成像的清晰度,是保障臨床疾病篩查檢出率和準確率的關鍵。光學鏡頭是獲得光信號的關鍵,日企多憑借相機等光學業務起家,在變焦鏡頭、實現多停光學放大目分辨率不變等領域有豐富專利積累,而中國廠商高端數控機床加工、技術專利積累等還與進口品牌有較大差距。

2-圖像傳感器:

圖像傳感器是把光學信息轉換為電信號,現主要有CCD和CMOS傳感器。

CCD技術長期被日本壟斷,2019年CCD產業前七大廠商皆為日系廠商,占據全球98.5%市場份額。相比于CCD,CMOS具備體積小、耗電量低、成本低、系統整合度高特點,CMOS有望代替CCD 圖像傳感器在內鏡中的使用。相較CCD 技術中國企業幾乎無影響力的現狀,在CMOS領域,中國韋爾股份2019年收購的豪威科技在CMOS領域市占率約11.5%;澳華內鏡、開立醫療先后推出的AQ-200、HD-550均采用CMOS傳感器,新光維獲批的“4K 超高清內窺鏡攝像系統”,使用的也是CMOS傳感器。中國與海外企業在CMOS技術研發差距有望逐漸縮小。

3-圖像顯示:

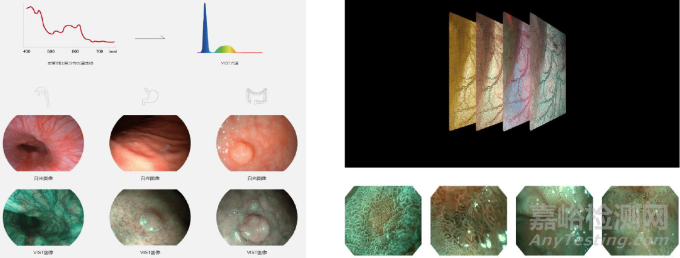

中國廠家在圖像后處理方面也實現突破,澳華內鏡自研光學染色的CBI分光染色技術,使得醫生能更好觀察病變黏膜下的微血管結構。開立醫療自研的光電復合染色成像VIST技術,保證畫面亮度和高分辨率圖像同時,凸顯早期病變的細微結構變化。

*開立VIST技術圖示 *澳華CBI 技術圖示

綜合來看,邊緣增強技術瓶頸被攻克,國產廠家與進口廠家的技術差距已經縮小,未來國產廠商在高端技術領域有望持續攻克。

*醫用內窺鏡核心技術

來源:醫休器械產業鏈