您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2025-03-21 12:24

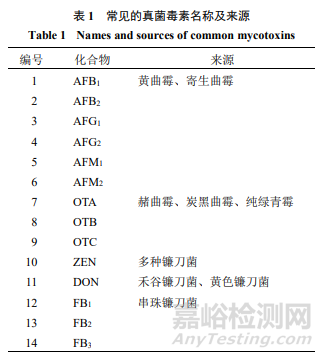

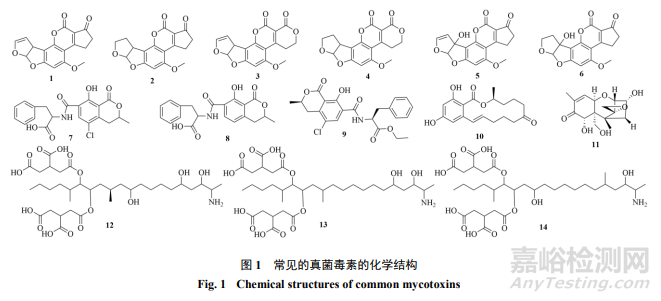

隨著我國中醫藥事業的不斷發展,中醫藥逐漸得到世界的認可。其中,中藥以其充足的資源、獨特的療效、微弱的不良反應等優勢,在保護人類健康方面具有重要作用[1]。中藥材作為中藥產業的核心資源,其質量安全已受到國內外廣泛關注。中藥材主要分為植物類、動物類和礦物類3類,其中植物類中藥材占比達87%[2]。中藥材在種植、采收、貯存及加工等一系列過程中,均可能受到真菌污染產生真菌毒素,如苦杏仁因其富含油脂等營養物質易受到真菌污染[3]。真菌毒素是由真菌產生的天然有毒化合物,主要包括黃曲霉毒素類(aflatoxin,AF)、赭曲霉毒素類(ochratoxin,OT)、玉米赤霉烯酮(zearalenone,ZEN)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(deoxynivalenol,DON)和伏馬毒素(fumonisin,FB)類等[4],其中常見的真菌毒素見表1和圖1[5]。近年來,多項研究表明中藥材容易受到AF[6]、OT[7]、ZEN[8]和DON[9]等真菌毒素的污染,如何保證中藥材質量安全已成為中醫藥行業亟需解決的重大難題。真菌毒素往往會對機體產生肝腎毒性,具有致癌、致畸、致突變等毒害作用[10]。為保障中藥生產質量和用藥安全,建立合適的中藥材中真菌毒素前處理方法、檢測與脫毒技術尤為重要。本文就中藥材中真菌毒素的前處理方法、檢測技術及真菌毒素的降解3方面進行綜述,為中藥材的質量安全提供保障和參考。

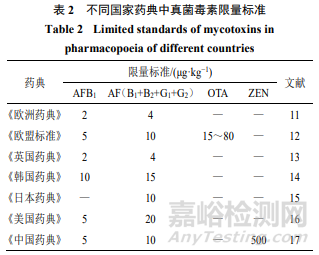

1 真菌毒素的限量標準

《歐洲藥典》(EP10.0)與《英國藥典》對植物藥的限量標準最為嚴格,規定AFB1的限量為2.00 µg/kg,總AF為4.00 µg/kg[11-12]。《韓國藥典》規定甘草、決明子、桃仁、半夏、柏子仁、檳榔、山棗仁、遠志、紅花、瓜蔞仁、龜甲、木瓜、白扁豆、蓮子肉、郁金、肉豆蔻、枳椇子、巴豆、苦杏仁中AFB1的限量為10.00 µg/kg[13]。《中國藥典》2020年版規定柏子仁、蓮子、使君子、檳榔、麥芽、肉豆蔻、決明子、遠志、薏苡仁、大棗、地龍、蜈蚣、水蛭、全蝎、九香蟲、土鱉蟲、馬錢子、延胡索、陳皮、胖大海、桃仁、蜂房、酸棗仁、僵蠶24種中藥材中AFB1限量為5.00 µg/kg,總AF為10.00 µg/kg,規定薏苡仁含ZEN不得過500 μg/kg[14]。國外對真菌毒素的限量標準制定較早,但所包含的中藥材種類十分有限,目前國內對中藥材限量標準體系日益完善,控制力度與手段都將與國際接軌。不同國家地區對中藥材中真菌毒素限量標準見表2。

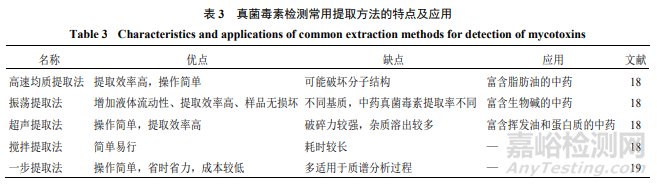

2. 樣品前處理

樣品前處理主要包括提取和凈化2部分,提取方法主要有高速均質提取法、振蕩提取法、超聲提取法、攪拌提取法等[18],表3總結了真菌毒素檢測常見提取方法的特點及應用。鑒于提取方法操作簡單,在真菌毒素提取過程中應用較為成熟,本文重點總結真菌毒素的凈化方法,通過凈化達到對真菌毒素的富集,以便定性定量分析中藥材中真菌毒素的污染情況,實現對中藥材中真菌毒素的檢測與控制。以下從常規方法與新技術新方法2方面進行闡述總結。

2.1常規方法

2.1.1 固相萃取柱(solid phase extraction,SPE)凈化法 SPE凈化法是目前最為常用的真菌毒素前處理方法之一。通過建立SPE聯合超高效液相色譜-串聯質譜(ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry,UHPLC- MS/MS)技術,檢測檳榔及其加工產品中的真菌毒素,發現檳榔中常見的真菌毒素為AFB1、AFB2、AFG1、AFG2和AFM1[22]。占麗琴等[23]基于Poly-SeryHLB SPE柱,建立UHPLC-MS/MS法,檢測蓮子中10種真菌毒素,為蓮子的安全使用提供有效依據。Wang等[24]比較了基于固液萃取-SPE法和QuEChERS 2種前處理方法,建立了超快速液相色譜串聯質譜法(ultra-fast liquid chromatography tandem mass spectrometry,UFLC-MS/MS)檢測黃芪根中21種真菌毒素,發現新鮮黃芪中含青霉酸,發霉黃芪中含OTA和OTB。SPE凈化法快速高效、成本低,也應用于使君子、薏苡仁[25-26]等中藥材中真菌毒素的富集。

2.1.2 QuEChERS法 QuEChERS法兼具快速、簡單、廉價、有效、堅固、安全等優點,常被作為前處理方法進行中藥材的凈化與富集。Zhao等[27]基于改進的QuEChERS萃取和基質分散固相萃取(matrix solid-phase dispersion,MSPD)的樣品前處理方法,利用UHPLC-三重四極桿串聯質譜法(UHPLC-triple quadrupole tandem mass spectrometry,UHPLC-QQQ-MS/MS)對肉豆蔻及其相關產品共45批樣品中的21種真菌毒素進行檢測,發現其中4批樣品被AF污染。另外,通過QuEChERS的前處理方法,利用UFLC-MS/MS、UHPLC-四極桿串聯離子阱復合質譜法(UHPLC-Q-Trap-MS)可分別檢測到當歸中的AFB1、AFG1與肉豆蔻中的AFB1[28-29]。基于改進的QuEChERS法和UHPLC-MS/MS同時分析地龍中22種真菌毒素,并發現FB1和FB2,為動物類中藥材中真菌毒素的檢測提供了參考借鑒[30]。QuEChERS法可同時提取多種真菌毒素,尤其在食品方面應用較多,如香菇、燕麥、谷物[31-34]等。QuEChERS法兼具提取與凈化的效果,可以對多種真菌毒素同時提取,在中藥材及食品等領域真菌毒素前處理方面發揮重要作用。

2.1.3 免疫親和柱(immunoaffinity column,IAC)凈化法 IAC技術具有特異性強、靈敏度高的優勢,但是價格昂貴、重復利用率低,不利于進行真菌毒素的大規模檢測。目前,IAC凈化法已成功應用于“藥食同源”中藥材麥芽、干姜、甘草等[35-36],相較于根及根莖類中藥材,該法對于動物類中藥材應用較少。目前已有研究基于IAC、多重真菌毒素IAC與特異性IAC的前處理方法,結合HPLC與HPLC-MS/MS技術檢測馬錢子、蟬蛻、川芎、山藥、桔梗等中藥材中的真菌毒素[6,37-38]。Liu等[39]通過IAC凈化處理后,建立了一種靈敏、快速的HPLC-柱后光化學衍生-熒光檢測技術(HPLC-post-column photochemical derivatization-fluorescence detection,HPLC-PCD-FLD),用于同時測定不同類型的玫瑰茄樣品中的AFs,該方法克服了玫瑰茄的高酸度和復雜成分的檢測困難,為其他類型高酸度中藥基質提供參考。該技術以免疫學為基礎,專屬性強、應用范圍較廣,在中藥材真菌毒素的富集方面發揮著重要作用。

2.1.4 多功能凈化柱(multi-functional purification column,MFC)法 MFC是一種特殊的SPE柱,MFC與IAC相比,無需進行活化、上樣和洗脫等繁瑣的步驟,處理方法更為簡單快速。李海暢等[40]采用MFC并建立了UHPLC-MS/MS法,檢測中藥材中的8種真菌毒素,結果發現AFB1、AFB2及ZEN等8種真菌毒素的線性關系良好,加樣回收率為72.1%~92.8%。采用Mycosep 226 MFC對薏苡仁、人參進行前處理,采用TC-M160 MFC對白芍進行前處理,結合LC-MS/MS與HPLC-PCD-FLD分析技術可檢測樣品被污染情況[41-42]。此外,在食品領域MFC的應用多于在中藥材領域,如面制品、乳制品及調味醬[43-46]等。由于MFC無法同時對多種真菌毒素進行凈化,且回收率相對較低,故在中藥材中應用較少。

2.1.5 凝膠滲透色譜(gel permeation chromatography,GPC)法 GPC與其他前處理凈化方法相比,該方法耗時耗力,且溶劑消耗量大,不利于經濟節約。Zhao等[47]采用酸輔助液液萃取和GPC的前處理方法獲得較高濃度的OTA和OTB,結合HPLC/紫外分光光度-質譜的檢測方法對OTA和OTB進行分析,為OTA和OTB的富集和檢測提供了參考,但該法分離不完全,不適用于中藥材中真菌毒素的凈化。

2.2新技術、新方法

2.2.1 MSPD MSPD操作簡單、快速廉價,常應用于固體、半固體和黏性樣品的處理。肉豆蔻作為香料和傳統藥物,易受真菌和真菌毒素的污染,通過QuEChERS和MSPD聯用技術對肉豆蔻及其相關產品的前處理,應用UHPLC-QQQ-MS/MS法進行真菌毒素檢測,發現有4批樣品被黃曲霉污染[27]。劉瑜等[48]建立了UHPLC-Q-Trap-MS法,通過比較QuEChERS、HLB-SPE柱和MLJ-1多重基質吸附型SPE柱的3種前處理方法,最終確定MLJ-1多重基質吸附型SPE柱法對7種真菌毒素的回收率較高,并用于人參、黃芪等中藥材中真菌毒素的檢測。采用UHPLC-MS/MS與磁性SPE吸附劑Fe3O4@PDA/MIL-101(Cr) 聯用技術,成功建立了甘草提取物中5種常見真菌毒素的分離純化方法,揭示了復雜基質樣品中真菌毒素測定的潛在應用前景[49]。MSPD新技術的出現,為中藥材中前處理技術的開發提供了新思路,為中藥材中真菌毒素的提取技術開辟了新方法。

2.2.2 分子印跡固相萃取(molecularly imprinted solid phase extract,MISPE)法 MISPE的出現為中藥材中真菌毒素前處理技術提供了新方向,目前極少發現該法用于中藥材中真菌毒素的凈化。通過開發目標物結構類似物槲皮素的虛擬模板,沉淀聚合法合成對ZEN具有特異性吸附的聚合物,可作為實際樣品的檢測方法[50]。Cao等[51-52]建立了一種以分子印跡聚合物(molecular imprinted polymer,MIP)為選擇性SPE吸附劑的UHPLC-FLD法測定生姜中OTA的方法,檢測出20批生姜樣品中6批被OTA污染。與IAC相比,MIP-SPE在保證回收率的同時,極大節約了檢測成本,該法在生姜中檢測OTA的成功應用,為今后中藥材中真菌毒素檢測的前處理方法提供了發展前景。

2.2.3 免疫磁珠(immunomagnetic beads,IMBs)技術 IMBs技術以免疫學為基礎,近年來,逐漸用于真菌毒素檢測的前處理過程,但在中藥中應用較少[42]。李夢華[42]建立了IMBs-UHPLC-FLD相結合的方法用于山藥中AFB1的檢測,結果發現,有2批山藥樣品被AFB1污染,且通過UFLC-MS/MS驗證排除假陽性干擾。此外,基于UHPLC法,開發AFB1、AFB2、AFG1和AFG24種AF的新型IMBs富集凈化的前處理技術可用于中藥材陳皮中真菌毒素的檢測[53]。IMBs技術具有穩定性好、靈敏度高、再生性好的特點,為中藥材的前處理方法開辟了新道路。

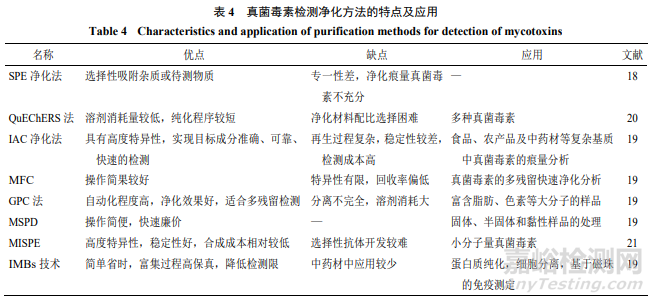

各類凈化方法的特點及其應用見表4。

3.真菌毒素的分析檢測

對于建立中藥材中真菌毒素的監測體系而言,準確、快速、靈敏的檢測技術是保證中藥材質量安全的重點。當前,液相色譜(liquid chromatography,LC)和氣相色譜(gas chromatography,GC)與特定檢測器耦合是獲得高準確度結果常用的技術,其中,LC/FLD是使用較為廣泛的檢測真菌毒素的方法;LC-MS或UHPLC-MS是分析檢測復雜基質中多類別痕量真菌毒素最有力工具之一[54]。

3.1 常規檢測

3.1.1 薄層色譜法(thin layer chromatography,TLC) TLC由于檢測成本低,對實驗設備的需求較少,有時被用于篩選中藥中的真菌毒素[55-56]。但其提取物容易含有較多雜質,前處理過程繁瑣,專屬性和靈敏度較差,目前應用較少。錢維清等[57]采用TLC法對龍膽瀉肝丸等27個品種中成藥中AFB1進行檢測,得到其最低檢測濃度為5 ng/g,其靈敏度差且工作量大,不適合復雜基質中成藥中真菌毒素的含量測定。

3.1.2 HPLC法 隨著對數據準確性要求的不斷提高,HPLC法已逐漸成為真菌毒素分析檢測的常用方法,在當歸、百合、山茱萸、五味子、薏苡仁、生姜等中藥的真菌毒素檢測中均有應用[58-59]。FLD是HPLC檢測真菌毒素最常用的檢測器,一些不含發色團的真菌毒素或熒光較弱的毒素通常需要衍生化處理,包括柱前和柱后衍生,應用較多的是光化學柱后衍生法[60]。此外,HPLC耦合紫外檢測器和蒸發光散射檢測器的研究也有報道[61]。一種基于超聲波輔助固液萃取和IAC凈化結合HPLC-PCD- FLD的分析方法被開發用于13批肉豆蔻樣品中AFB1、AFB2、AFG1、AFG2和OTA的同時測定[59],該法專屬性和精密度良好,檢測限和定量限分別可達到0.02~0.25、0.06~0.80 μg/kg,為復雜基質中多種真菌毒素的同時測定提供了方法參考。雖然與AF和OTA相比,其他真菌毒素研究較少,但使用HPLC-DAD/FLD測定中藥中的DON、ZEN和展青霉素(patulin,PAT)等也有報道[62]。此外,通過相應的前處理方法后HPLC法在基質更為復雜的中成藥中也有應用,如坤寶丸、人參歸脾丸、骨折挫傷膠囊中AF和OTA的測定[63-65]。隨著UHPLC的快速發展,色譜儀的分辨率和靈敏度顯著提高,分析周期明顯縮短,Wen等[66]采用UHPLC-FLR僅用10 min就實現了生姜和其他相關樣品中真菌毒素的靈敏檢測。由于中藥體系復雜,分析物的保留時間可能會受樣品基質的干擾導致識別不準確,通常需要使用質譜進一步確認。HPLC/UHPLC與FLR或紫外檢測器在中藥中進行真菌毒素分析通常需要樣品前處理過程有較好的選擇性,極大縮小了其應用范圍,在同時檢測多類別的真菌毒素應用方面弱于LC-MS法。

3.1.3 GC法 GC檢測真菌毒素具有靈敏度高、選擇性強、準確度高的優點,通常用于分析分子結構中不含發色團,或具有弱熒光或弱吸收的真菌毒素[55]。Kong等[67]建立了GC-電子捕獲檢測器的方法,用于89種中藥材和10種不同來源的相關產品中T-2和HT-2毒素的同時測定,檢測限分別為1.88和0.47 ng/g,回收率超過85%,相應的相對標準偏差低于10%,并采用GC-MS進行檢測結果準確性的驗證。該法同樣適合于中藥及相關產品中嘔吐毒素的檢測,具有良好的重現性和準確度[68]。但是,大多數真菌毒素是非揮發性物質,需要衍生化將其轉化為揮發性衍生物,操作復雜、費時,使GC分析真菌毒素存在很大限制。

3.1.4 LC-MS法 LC-MS是最權威的檢測技術[54]。LC-MS/MS可以同時提供目標化合物的保留時間和分子結構信息,檢測快速、靈敏準確、對前處理過程要求低、適合多類別真菌毒素分析、可同時定性定量[54]。《中國藥典》2020年版記載的毒素檢測方法中,LC-MS/MS法檢測毒素種類最多,應用最廣泛[20-21,69]。LC/MS-MS技術在多種真菌毒素同時檢測方面已經有很多研究報道,如三七中的26種真菌毒素[70]、瓜蔞皮中的22種真菌毒素[71]、黃芪和肉豆蔻中21種真菌毒素[24,27]和6種藥食同源種子類中藥中的31種真菌毒素[72]的檢測。需要特別關注的是基質效應可影響LC-MS/MS定量的準確度,當前主要通過基質匹配校準法和同位素內標檢測等手段來克服中藥材中復雜多樣的化學成分引起的基質效應[69,73-74],以實現中藥材中真菌毒素的高通量檢測。基于LC-MS的真菌毒素含量測定方法,通常采用QQQ-MS法,選擇多重反應監測模式,已有研究表明采用LC-MS/MS進樣1針即可實現在中藥材中多達35種不同毒素的含量測定[75]。此外,也可通過線性離子阱質譜實現AFB1、AFB2、AFG1、AFG2、OTA、FB1和FB2的測定[76],但其缺點是分辨率低,通常只聚焦于檢測AF類、FB類、單端孢霉烯類、OT類等常見的真菌毒素,無法實現未知化合物的檢測。此外,高分辨質譜正在成為未來檢測真菌毒素的強有力工具,其選擇性明顯增強,可同時實現靶向和非靶向分析。由于其精確的質量鑒別能力,可對復雜基質中的化合物進行定性,特別適合于新型真菌毒素、隱蔽型真菌毒素、真菌毒素的代謝物的檢測等[77-78]。近年來,隨著高分辨率質譜的應用增加,在大規模篩選檢測不同類型樣品中的真菌毒素方面展示出巨大的潛力[75,79-81]。

3.2 快檢

中藥材在種植、采收、儲存和加工的各個過程中都易感染真菌毒素,因此,為了更好地監測中藥材的質量,便捷快速的檢測方法必不可少。這種檢測方法可以在短時間內獲取較為準確的結果,從而及時發現和解決中藥材質量問題。目前快速篩選法主要包括酶聯免疫法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)、膠體金標記技術(gold immunochromatography assay,GICA)及生物傳感器等。

3.2.1 ELISA法 ELISA是快速檢測和初步定量真菌毒素的重要工具之一,《中國藥典》2020年版通則<2351>AF的第3法即為ELISA法。該方法適用于大批量的快速篩選,其特異性強、靈敏度高、成本相對較低,對檢測設備要求不高,此外,由于抗體對抗原具有高度的特異性識別,因此樣品通常不需要復雜的預處理,并且易于操作[82]。但ELISA的重復性仍需提高,檢測結果存在假陽性、不能準確定量。目前已建立了用于不同中藥材中AFs檢測的ELISA方法,特異性識別AFB1[83-84]或AFB1、B2、G1、G2總量[85-86]。南鐵貴等[87]運用ELISA法對經過液液萃取前處理的麥芽、酸棗仁、桃仁、薏苡仁進行檢測,發現AFB1和總量與HPLC法一致。此外,也有采用ELISA法檢測薏苡仁中嘔吐毒素的報道[88],檢測結果與UHPLC-MS的相關性良好,操作更為簡便。基于高通量快檢的優勢,ELISA法可以從源頭環節及時篩查中藥中真菌毒素污染情況,常用于定性分析和前期初篩,應用前景良好[89]。

3.2.2 GICA GICA具有操作簡便、快速、穩定性好、成本低、結果直觀等優點,適用于現場快速檢測[90-92]。Zhang等[8]采用免疫層析試紙條對AFB1、ZEN、T-2毒素等真菌毒素進行篩選,采用抗體/納米金顆粒偶聯的方法進行了pH、單克隆抗體濃度和抗原量的優化,在檢測的30份藥品和食品樣品中,2份酸棗仁樣品呈陽性,經HPLC法和ELISA法驗證,檢測結果一致,證實該方法可用于藥品和食品貯藏場所真菌毒素的快速篩選和同時檢測。GICA法已應用于酸棗仁、蓮子、薏苡仁、檳榔、決明子和遠志等中藥材[93],地龍、決明子、延胡索、土鱉蟲、馬錢子等中藥飲片[94]和牛黃鎮驚丸等中成藥[95]中,但對真菌毒素殘留量的檢測多集中于AFB1和AFB1、AFB2、AFG1、AFG2的總量。然而,該方法在檢測過程中基質對檢測結果影響較大,常出現假陽性和假陰性問題,其次檢測結果重復性不高。GICA法對操作人員沒有專業技能要求,無需大型儀器設備,可以在短時間內獲得測試結果,檢測成本較低,適用于現場快速檢測大量中藥材中的真菌毒素。

3.2.3 生物傳感器 光學生物傳感器具有專屬性強、響應迅速、操作簡便等優點,適用于中藥材復雜基質中低豐度真菌毒素的快速檢測[96-98]。特別是新型納米材料的應用,極大提高了檢測靈敏度。Wu等[99]運用新型無標記熒光適配體傳感器在核酸外切酶和DNA-AgNCs的輔助下進行3重循環放大用于AFB1的檢測,AFB1可以進行連續3個循環的擴增反應,使傳感器具有較低的檢測限和較寬的動態檢測范圍,基于適配體與靶標的高效特異性結合能力,可以顯著降低傳統檢測方法中干擾成分對檢測結果的影響。然而,大多數適配體僅針對單一污染物,目前已經構建的適配體有AFB1、AFM1、OTA、FB1、ZEN[96,100]。張楠[101]開發了一種基于氧化石墨烯和熒光共振能量轉移的“turn-on”型熒光適配體傳感器,用于定量檢測薏苡仁中PAT與ZEN,實現了雙真菌毒素高效經濟的同時檢測。一項高效、靈敏的比率型熒光適配體傳感器用于蓮子中PAT的檢測,其檢測限更為靈敏,為復雜基質中藥中真菌毒素的檢測提供了方法借鑒。電化學生物傳感器具有特異性好、靈敏度高、成本低、可控性強、分析速度快、耗時短等突出優勢,尤其適用于真菌毒素等小分子物質的痕量檢測[102-103]。Sun等[104]制備了一種用于麥芽樣品中OTA超靈敏檢測的綠色電化學免疫傳感器,與其他直接或一次性電化學免疫傳感器相比,所研制的免疫傳感器在0.1~1.0 ng/mL對OTA的檢出限(0.08 ng/mL)較低。Jia等[105]建立了一種基于CdSe@CdS量子點的無標記電化學發光適配體傳感器,用于百合和大黃樣品中OTA的快速分析,由于適配體對OTA的特異性識別和捕獲能力,在多種干擾物質存在下電化學發光適配體傳感器對OTA仍表現出高特異性,為食藥安全評價中更多真菌毒素的檢測提供了新的通用分析工具。雖然已經開發出了大量的電化學免疫傳感器,但應用于中藥基質的真菌毒素傳感器的研究相對較少。此外,傳感器的穩定性和可重復性仍有待提高;大部分電化學生物傳感器只能檢測一種毒素,還不能滿足同時檢測多種真菌毒素的實際需求。尋找具有更多樣化和復雜性能的新型材料仍是開發電化學生物傳感器的未來發展方向。

3.2.4 其他 隨著光譜技術和電子技術的持續發展,近紅外技術得到了很大程度的提高,因此將紅外熒光碳量子點作為檢測探針,已成為最有效的有機物質定量定性分析技術之一[106]。毛細管電泳技術融合了HPLC和常規電泳的優點,具有快速、自動、有效分析復雜成分的優點。李銘慧等[107]建立了在線現場擴增堆積毛細管區帶電泳方法,并將該方法應用于薏苡仁中OTA和桔霉素的分析檢測。流體微球技術具有所需樣品容量小、分析時間短、檢測成本低,并可同時檢測多種物質等優點,適合于現場中藥材的快速篩查[108]。一種基于間接競爭原理的流式微球技術成功應用于麥芽中OTA的檢測,該法簡便、快速、靈敏、可靠[108]。此外,基于納米粒子生物條形碼技術的AFB1痕量分析方法成功應用于決明子、遠志、柏子仁3種不同的中藥材中,檢出限可達到1×10–8ng/mL,可能是未來AFB1檢測的有力方法[109]。電子鼻通過評估真菌次生代謝產物的理化性質,基于固態傳感器檢測污染樣品釋放的揮發性成分。每種樣品都能產生獨特的“指紋”,以其味道和香味為特征,對特征氣味的檢測可以提供有關樣品所產生代謝物類別的初步信息[110-111]。

4. 真菌毒素的降解

真菌毒素種類繁多,且與生命健康密切相關,因此降低真菌毒素的殘留量至關重要。目前,國內外學者在真菌毒素降解方面作了大量研究,降解方法主要分為物理、化學和生物降解3大類。

4.1物理降解

物理降解法主要是通過改變外部環境條件或利用物理射線對真菌毒素進行降解,常見的物理降解方法包括高溫降解法、吸附法和輻射法等。真菌毒素具有熱穩定性,需通過較高的溫度處理才能破壞其分子結構。高溫加熱可降解大部分真菌毒素,但同時中藥材中的蛋白質、氨基酸等也會被破壞[112],因此其應用范圍狹小。吸附法是目前應用最廣泛的方法,其原理是利用吸附劑(如納米制品、蒙脫石或活性炭等)與真菌毒素結合形成穩定的化合物,從而達到降解真菌毒素的目的。吸附劑對于真菌毒素的吸附主要依靠氫鍵、離子鍵等[113],活性炭因比表面積大且價格低廉被廣泛應用。吸附法對樣品幾乎沒有影響,是一種綠色安全的手段。輻射法是通過γ射線、電子束及紫外線照射,破壞真菌毒素的化學結構,進而達到降解的目的。該法操作簡便,可應用于大規模生產。Nurtjahja等[114]通過射線輻照發現肉豆蔻中AFB1含量降低,黃曲霉菌群總數下降。輻射法是最有潛力的降解手段之一,但是在大規模生產中需考慮成本問題。

4.2 化學降解

化學降解法是通過添加化學試劑破壞真菌毒素的分子結構,進而降解為毒性低的物質。常見的化學降解法包括有機酸降解、氨化降解、臭氧降解。有機酸可與真菌毒素發生化學反應從而降低毒性,降解能力強,但是有機酸殘留可能會損害人類及動物的生命健康,并且效率低。氨化降解主要是利用氨水反應或氨氣熏蒸等方式使真菌毒素的分子結構發生轉變,從而降低毒性[115]。該法降解效果良好,是最先進、經濟可行的方法,可用于實際工業生產,但是對環境有一定的影響。臭氧具有很強的氧化能力,可以氧化真菌毒素并產生無毒的產物;該法由于綠色環保而倍受青睞,但是臭氧具有微毒性,大規模應用會受到限制,并且制備成本較高。

4.3生物降解

微生物的細胞壁可以吸附真菌毒素形成復合體,進而使毒素的生物利用度降低。微生物吸附法具有特異性強、環保和高效的優點,是當前研究熱點。微生物法降解真菌毒素已經逐漸成熟,多種微生物具有顯著降解作用,如枯草芽孢桿菌、干酪乳桿菌等[116]。此法不易對環境造成污染,是一種綠色安全的降解手段,隨著生物技術的進步,該方法可有效地控制真菌毒素的污染。

中藥材中真菌毒素檢測分析研究策略見圖2。

5.結語與展望

真菌毒素種類多、毒性強、分布廣,可通過各種渠道污染中藥材、食品及農作物,嚴重威脅生命健康,因此有必要建立特異性強、靈敏度高、簡便快捷的檢測方法及長效監測機制。本文重點綜述了真菌毒素的前處理、檢測及降解脫毒方法。對于復雜樣品的前處理技術,傳統的提取凈化方法逐步被取代,多種凈化技術聯合應用是目前的研究熱點,未來真菌毒素的前處理技術應該朝著自動化與高通量分析的方向發展。隨著分子生物學、免疫學及電子科學的發展,真菌毒素的檢測方法也不斷發展,傳統的儀器分析技術雖然具有靈敏度高、準確度高的優點,但仍存在一些問題,如不能即時檢測、樣品前處理復雜繁瑣及對儀器操作人員要求高等。快檢雖然能實現大量樣品的快速篩查,但是其準確性需進一步提高,開發更加靈敏準確的檢測技術已經成為新的挑戰與趨勢。建立真菌毒素廣譜篩查技術可對真菌毒素進行初步篩查,能夠實現真菌毒素的污染預警,只有早期檢測到中藥材中的真菌毒素并控制干預,才能保障人民的生命健康。對于真菌毒素的降解,與物理和化學降解方法相比,生物降解法更加安全高效、綠色環保,是未來研究的方向。中藥材中真菌毒素的快速、準確測定及降解是保證中藥有效性和安全性的關鍵,也是推動中藥現代化和國際化的重要保障。

來源:中草藥